運動やスポーツに伴う痛み(3)

第13回「腱鞘炎」

2024/05/20

前々回から運動やスポーツ活動においてつきものの“痛み”について、そのメカニズムやケア、対処方法などについて症状ごとにご専門のスポーツドクターにお話をお聞きしていますが、今回様々な活動で起こりやすい「腱鞘炎」について、自らもサッカーに親しみ、多くのアスリートや一般のスポーツ愛好者のケアや治療に従事されている土屋敢先生にお話を伺いました。

「腱炎・腱鞘炎」はひたすら摩擦が起きている状態

Q1.土屋先生のスポーツ体験をお聞かせください。

A1.子どものころは野球かサッカーという環境の中、私は小学校・中学校・高校とサッカー一筋でした。中学3年の夏休みに、千葉県の選抜合宿に呼ばれその際に県立千葉高校の梶原先生から、「うちに来ないか」とお声がけいただきました。先生のもとで3年間学び、インターハイでは県で第3位になることができました。

Q2.医師を志望されたきっかけはどのようなものでしたか。

A2.「サッカーに関わる仕事をしたい」という希望をずっと持っており、進路相談を通して、教師かスポーツドクターもよいと考えました。「医者になろう」と決めたのはサッカー部を引退してからです。千葉大学医学部に進学し、体育会サッカー部に所属しましたが、サッカー部には指導者がいませんでした。高校のときのように指導者から教わりたいという気持ちで梶原先生に相談に行ったところ、「うちの高校のサッカー部でコーチをやってくれないか」という話になり、これが大きなターニングポイントになりました。医者になってから、千葉県内のサッカー関係者から「診てほしい」というお話をよくいただきます。

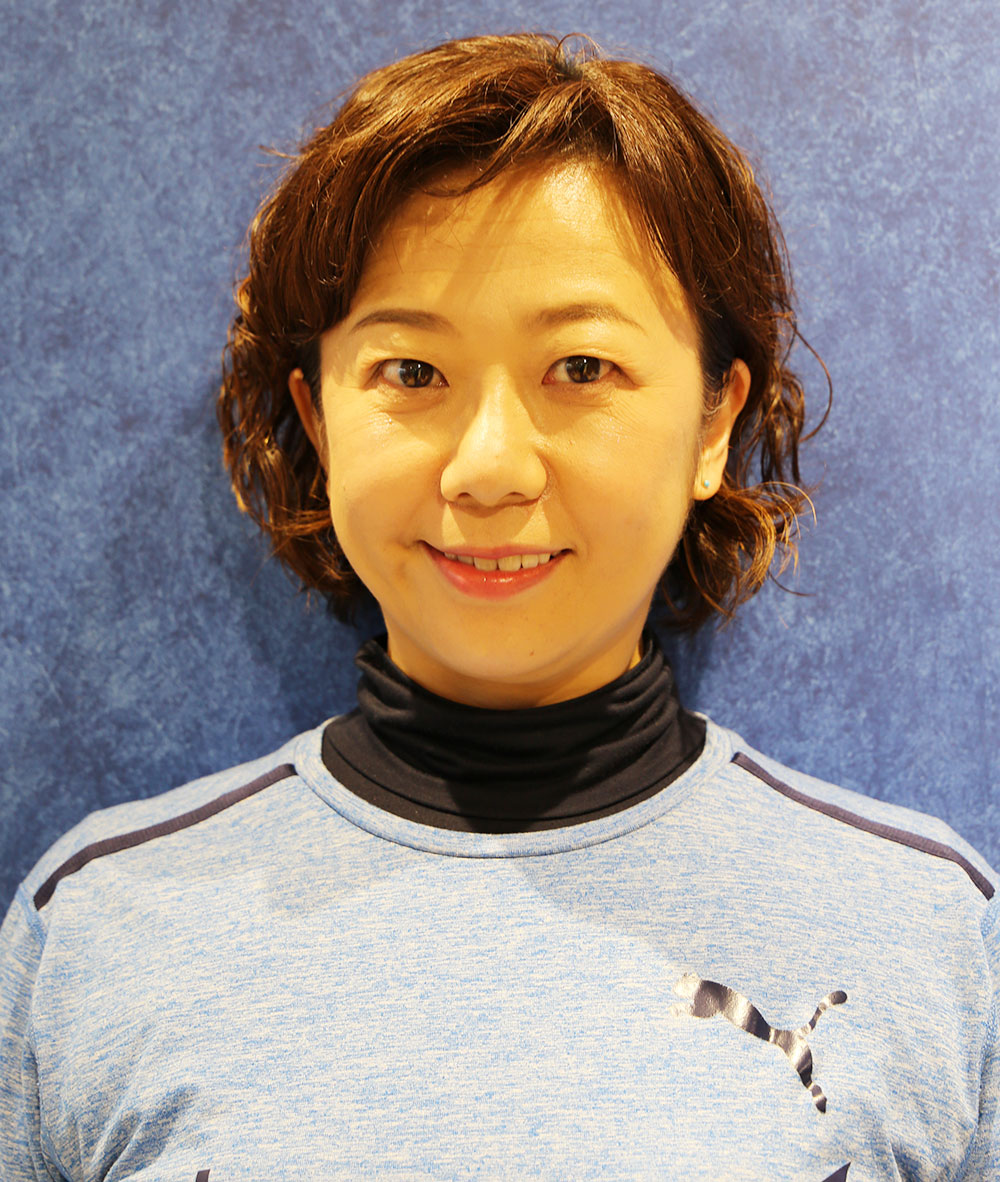

インタビュー中の土屋先生

Q3.運動を行う際によく発生する「腱鞘炎」について伺います。

原因は何なのか、またそのメカニズムも教えてください。

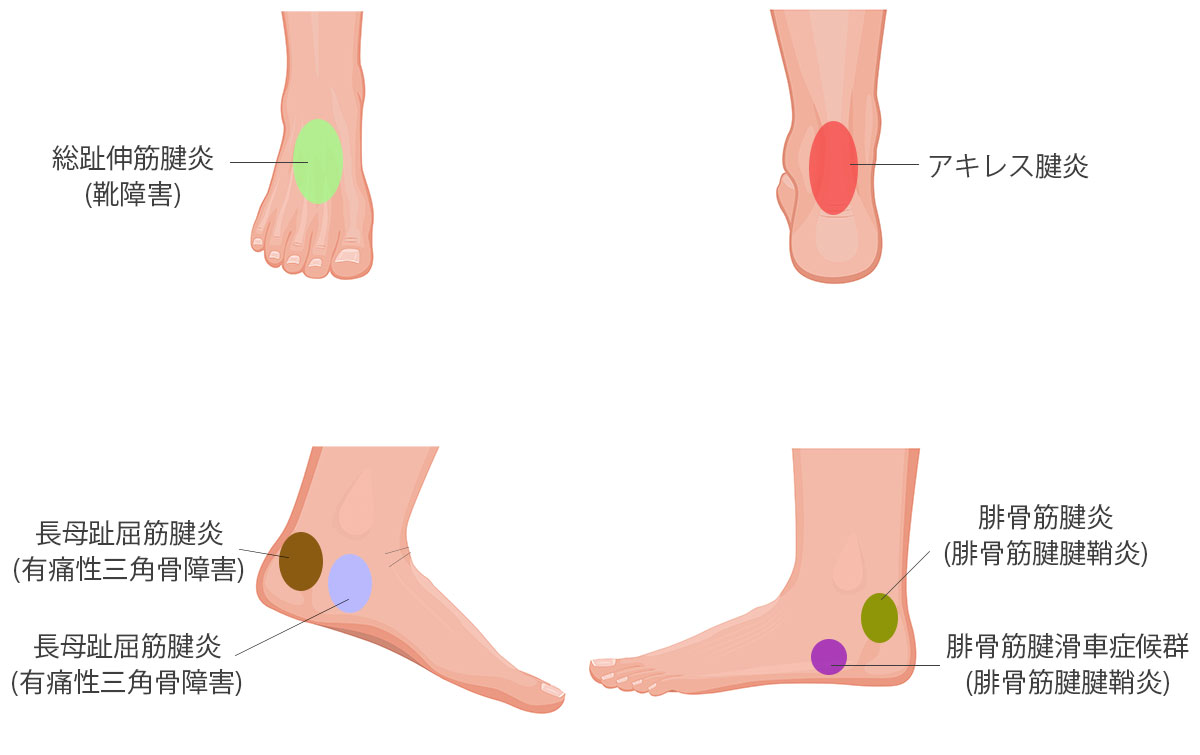

A3.「腱鞘炎」とひとことで言いますが、実際は「腱炎」と「腱鞘炎」に分かれます。腱炎は、骨と筋肉とを繋ぐ「腱」に炎症が起こるものです。一方腱鞘炎は、腱の周辺にある「腱鞘」が炎症を起こし、腱の動きがスムーズにできない状態をいいます。 私はサッカー選手を診ることが多いのですが、股関節よりも下、つまり下肢の障害は腱鞘炎よりも腱炎が多いです。これは慢性的なことが多く、そのほとんどはオーバーユース(過度の運動)が原因です。

腱炎は、腱と骨や周囲の軟部組織との間でひたすら摩擦が起きている状態です。下肢の中でも圧倒的に足関節に多くみられます。メカニズムを説明すると、膝や肘の動きは主に屈曲と伸展の2方向のみです。一方、足関節や手関節はそれに加えて回旋が入って複雑な動きが加わります。その中で摩擦が起きやすくなるのが腱炎や腱鞘炎の原因です。腱鞘炎は指が弾発現象を起こすばね指や手首のドゥケルバン病が典型です。

*1 ばね指:

指を曲げて伸ばそうとする時に、弾くようなバネに似た動きをする状態のこと。

指を曲げるのに必要な腱や腱鞘に炎症が起こり腱鞘炎が悪化することで発症する。

*2ドゥケルバン病:

手首の親指側の腱と靭帯性腱鞘が、手の使い過ぎなどにより炎症を起こし、 腱の動きが悪化することで腫れや痛みを伴う症状。

Q4.スポーツで「腱鞘炎」が症状として表れやすくなる条件や環境などはあるのでしょうか。

A4.これは練習量と比例すると考えています。小学生はそこまで練習量は多くないため発症しづらいですが、中学・高校・大学・プロと進んでいくと練習量も増加します。過度な練習を行うと発症は多くなるでしょう。高校・大学が顕著ですが、特に高校生に多いので選手も指導者も痛みが出ないように気をつけるようにしましょう。

予防はオーバーユースせずに、そして正しいフォームで

Q5.「腱鞘炎」が起こりやすい運動や競技にはどのようなものがありますか。

A5.サッカーや陸上競技などの走る量が多い競技です。サッカーは1試合で各選手平均10km以上走るといわれています。陸上競技だと長距離種目の選手に多く、足の甲、かかと、足裏などに痛みが出ます。長い時間走るということは、腱と腱鞘の間で機械的な摩擦がずっと起きているのです。

Q6.腱鞘炎を予防するにはどのような方法があるでしょうか。

A6.まず、練習量のコントロールが大切です。根本的なところでいうと身体の柔軟性です。柔らかいことはとても大事なので、ストレッチングは必須です。

それから関節の可動域も広いほうが良いでしょう。例えば足関節周囲だとすると、どんな動作をしているかがポイントです。足関節が不安定だったり、ばらばらな動作だと、その箇所にストレスがかかりやすくなります。サッカーでいえばキック動作、ランニングでいえばフォームは正しいか等をきちんとチェックしバランスの良い状況でプレーすることが予防につながります。ただこのような基本動作は、小中学生の頃に身についてしまいますし時代背景も関係します。

昭和の時代であれば、でこぼこな土のグラウンドなどでプレーしながら、自然にバランス感覚を養っていましたが、それが今は運動環境や生活環境が整備されたことにより生活習慣の変化で自然に培われていた柔軟性や可動域の広さを獲得できなくなりつつあります。昔はあたりまえにできた和式トイレでしゃがむことができない等もその一つと言えます。

Q7.「腱鞘炎」の症状が出てしまったとき、自分でできる対処方法(セルフケア)や、治療機関に行った方がよい場合などを教えてください。

A7.まず歩行に支障を来す場合は速やかに医療機関で受診してください。炎症は機械的に刺激を受けることで熱を持ってしまうため、炎症を鎮めるためにアイシングをしましょう。また左右差を確認してみてください。

両方同時に炎症が起きることはあまりありません。右に症状が出てきた場合、左と比べてみましょう。熱を持っている、圧痛がある等、自分なりにセルフチェックをしてみましょう。痛みがある場合はまずは冷やすことが大切です。そのうえで医療機関を受診し、練習を続けてよいのか休んだほうがよいのかを判断してもらいましょう。

Q8.「腱鞘炎」が起こったときに痛みを緩和するさまざまな(外用消炎)鎮痛剤(ローションやスプレー、クリーム、テープ剤、錠剤等)がありますが、これらはどのように使うと効果的でしょうか? また、それらの代表的な配合成分などについてもお聞かせ下さい。

A8.通常慢性痛である腱鞘炎は、消炎鎮痛成分の効果を持続させたいので、病院では湿布薬の外用剤を出します。

OTC医薬品でもジクロフェナクナトリウムなどの消炎鎮痛成分を配合したテープ剤などありますね。テープ剤は伸縮性もあるので可動域にもしっかりフィットしますし、慢性痛の場合のように効き目を長時間持続させたいときに便利です。

急な痛みの場合は、同じくジクロフェナクナトリウムなどの消炎鎮痛成分を配合したローションやゲルといった剤形のものを塗って対処するのが良いと思います。ローションやゲルは広範囲の痛みの場合にも使いやすいので便利ですね。

この記事で紹介された成分を配合した製品

-

今回の先生

北千葉整形外科 幕張クリニック

スポーツ医学・関節外科センター長

土屋 敢さん

経歴

1970年生まれ。長野県出身。 千葉県立千葉高校卒業。 千葉大学医学部卒業。 千葉大学整形外科入局。 千葉大学医学部整形外科大学院卒業。

2003年~2013年3月まで、川鉄千葉病院(現・千葉メディカルセンター)スポーツ整形外科部長。 2013年4月より現職。

専門は膝・足関節外科、スポーツ整形外科。

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会スポーツ医専門医

脊椎脊髄病医専門医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター

千葉県サッカー協会スポーツ医学委員会委員長/理事

サッカー関連の業務は多く、2006年には第15回アジア大会サッカー男子日本代表チームドクターや北京オリンピックサッカー男子日本代表チームドクター等を務める。

運動やスポーツに伴う痛み(2)

第12回「関節痛」

2024/01/22

前回から“運動やスポーツに伴う痛み”に着目し、そのメカニズムやケア、対処方法などについて、症状ごとにスポーツドクターのお話をお聞きしていますが、今回は引き続き多くのアスリートの治療を行われている内山英司先生に「関節痛」についてお話を伺いました。

「関節痛」の原因は関節の外と中にある

Q1.「関節痛」にはどのようなものがあるのでしょうか

A1.関節とは骨と骨をつなぐ部分のことで、これによって様々な動きが可能になります。関節周囲には関節を安定させる靭帯と、関節を動かす腱が付着しています。関節の中には滑らかな運動を促す軟骨と関節を安定させる半月や靭帯があります。腱の付着部と関節軟骨の障害が慢性的な痛みの原因になります。

加齢によって痛み出すのはほとんど軟骨です。摩耗すると動き始めが痛く、動きすぎると腫れてきます。変形性関節症に進行するとなかなか治せません。

骨を動かす腱が付着している部位は異なる組織がくっついている部位のため、つなぎ目に負担がかかりやすく付着部炎という痛みが出やすい傾向にあります。加齢により柔軟性がなくなると起こりやすくなります。

また成長期の場合は、骨が先に伸びるので筋肉や腱の伸びが追い付かず筋腱が固くなるため付着部に痛みが起こることがあります。

Q2.「関節痛」で最も多いのは「膝の痛み」だと思いますが、膝の「関節痛」について詳しく教えてください

A2.関節の外で起きる痛みとしては膝蓋腱炎があります。成長期に起こるオスグッド病*1やラーセン・ヨハンソン病*2も、筋腱の緊張が強いために付着部に痛みが出てくるもので、運動の前にストレッチを丹念にやることを推奨します。関節を捻った後に痛むのは靭帯損傷です。関節の中の話では、膝関節に半月板という軟骨の板がありますが、これが運動によって傷つくと、亀裂が入った部位が運動により余計な動きをするので痛みの原因になります。一般の生活レベルでは痛みを感じない場合でも、運動をやればやるほど痛くなります。

*1 オスグッド病

オスグッド・シュラッター病が正式名称。膝の下の脛骨結節(けいこつけっせつ)が盛り上がり、痛みが出る病気。膝に負担がかかるサッカーやバスケットボール等のスポーツがきっかけになるとされる。特に骨の成長が早い13歳前後の発育期の子どもは、その周りにある筋肉や腱の成長スピードと合わずバランスが悪くなってしまうため、発症しやすいと考えられる。

*2 ラーセン・ヨハンソン病

シンディング・ラーセン・ヨハンソン病が正式名称。膝蓋骨の下縁に沿ったところから膝蓋腱が炎症を起こす成長痛の一つ。10代前半でバスケットボール、バレーボールなど、ジャンプしたり繰り返し膝を使うスポーツによる損傷。

Q3.「関節痛」の原因やメカニズムを教えてください

A3.関節の外については、先に述べたように筋肉と腱という別組織が骨につながっている付着部には負担がかかりやすいため痛みが起こります。関節内の軟骨は本来はつるつるで摩擦係数がとても少ないのですが、加齢により少しずつ摩耗したりすると滑らかさがなくなって関節炎を起こし、水がたまるなどの症状が出てきます。軟骨が少しずつ傷んでいっても、ウォーミングアップがきちんとされていると動けますが、運動をやり過ぎると翌日に腫れぼったいような痛みが出てきます。

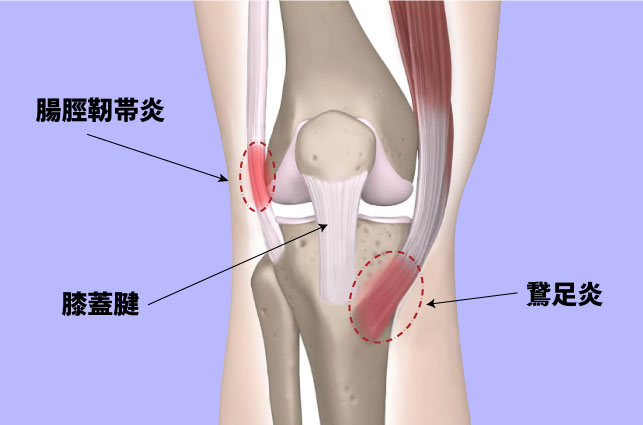

「ランナーズニー」という言葉をよく聞くと思いますが、ランニング愛好家に多く見られ、ランニングに伴い膝の外側に痛みが生じるものです。これは正式には腸脛靱帯炎(ちょうけいじんたいえん)と呼ばれています。腸脛靱帯とは骨盤から脛骨につながっている組織のことです。持論になりますが、走行時の骨盤のぶれを防ぐには中殿筋が必要です。この中殿筋の筋力が低下すると腸脛靱帯に負担がかかります。負担の増加による疲労のため腸脛靭帯が固くなり、膝の外側の部分でこすれるので痛みが生じます。腸脛靭帯のストレッチングも必要ですが、骨盤を安定させる中殿筋を鍛えるとよいと考えています。膝の内側の「鵞足(がそく)」と呼ばれる部位が炎症を起こす鵞足炎(がそくえん)も、ランナーに多く見られます。

Q4.「関節痛」が起こりやすい運動や競技にはどのようなものがありますか

A4.陸上選手に多いランナーズニーはオーバーユース、走り過ぎが原因です。筋肉に疲労がたまり、その結果硬くなってしまいます。腱の付着部である膝蓋腱炎も多くはオーバーユースによるものです。ただしランナーズニーは、痛みの箇所から半月板と間違えられたり診断がつきにくいことがあるので要注意です。

そのほか、不意の動作を含む俊敏な動きを伴う競技も関節を傷める可能性が高くなります。ほとんどが球技で、バスケットボール、サッカー、バドミントンなどです。膝をひねり半月や靭帯の損傷が起こります

予防はオーバーユースせずに、そして正しいフォームで

Q5.「関節痛」の予防にはまずやり過ぎないということはわかりましたが、 他にどのようなことが考えられますか

A5.ランナーですと、変なフォームで走り続けると痛みが出てきます。正しいフォームを身につけることが大切ですが、靴の摩耗が原因でフォームが乱れていることも見かけます。球技であれば投げる、蹴る、打つなどの基本動作を正しいフォームで行うことです。正しいフォームと正しい身体の使い方を合わせて教えられる指導者が身近にいることが理想です。学校の部活動における指導者の在り方が見直されていますが、トレーナーや理学療法士も含めてこれから環境が整えられていくと良いですね。

Q6.「関節痛」の症状が出たときの対処はどうすればよいでしょう。自分でできるもの、医療機関に行ったほうがよいときなどの判断の仕方を教えてください

A6.痛みが出たら、基本的にはアイシングをしてください。アイシングとは、外傷や筋肉痛、関節痛など炎症を起こしている部分を氷を使って冷やして痛みを抑制するものです。氷を当てて5~10分経つと、皮膚表面の温度が低下して神経の伝達速度が遅くなり、痛みの感覚が鈍くなるのです。これは腫れの予防にもつながります。

医療機関に行ったほうがいいのは、関節がひどく腫れたときです。その他ではずれたり、何かが挟まったり、引っかかるといった異物感があるときも医療機関での診断をお勧めします。変な音がするときなども何かしらの問題を起こしている可能性が高いので、受診してください。医療機関ではMRIを撮ると思います。これが万能かというとそうでもないのです。MRIは半月板の変化はわかりやすいのですが、軟骨の変化が描出されにくいのです。

加齢によって軟骨が摩耗すると半月板も正常ではいられません。ただこの場合、原因は軟骨にあるのに、MRI撮影だとほとんどが「半月板損傷」と診断され、「手術が必要かもしれない」という話になります。軟骨由来の痛みは、「動き始めは痛むが運動可能」、「運動後翌日の腫れ」、半月由来は「日常生活動作では痛まない」「運動に伴い痛みが強まる」を参考にしてください。

Q7.「関節痛」において治療機関で施術や手術に至るものとはどんなケースでしょうか

A7.接骨院で行うものは施術で、医療機関ではそれが手術ということになります。手術になるものは、靱帯断裂、半月板損傷が多く、特に膝では大部分が靱帯断裂、半月板損傷です。スポーツ全体の部位別でみると下肢の割合は60%と多く、その中でいちばん多いのはやはり膝です。膝の手術でいちばん多いのは前十字靱帯断裂で、その次に半月手術が占めます。

Q8.「関節痛」が起こったときに痛みを緩和するさまざまな(外用消炎)鎮痛剤(ローションやスプレー、クリーム、テープ剤、錠剤等)がありますが、これらはどのように使うと効果的でしょうか? また、それらの代表的な配合成分などについてもお聞かせ下さい

A8.市販薬でいいますと、『サリチル酸メチル』や『サリチル酸グリコール』は、局所を刺激する作用により、知覚神経に作用して痛みを抑えたり、末梢血管を拡張して血流を改善する作用があります。また、『ジクロフェナクナトリウム』や『アルミノプロフェン』は痛みや炎症のもとを抑制することができます。これらが含まれている市販薬を症状に応じて使い分けていくとよいでしょう。

この記事で紹介された成分を配合した製品

今回の先生

稲波脊椎・関節病院副院長/顧問

内山英司さん

経歴

1953年生まれ。東京都出身。都立青山高校卒業。北海道大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院、日立総合病院等で勤務。関東労災病院スポーツ整形外科部長を19年間務め、その間日本スポーツ協会公認スポーツドクター。日本オリンピック委員会専任スポーツドクターとしてオリンピック日本選手団帯同ドクターを務める。2015年7月 稲波脊椎・関節病院副院長・スポーツ関節センター長就任。現在に至る。

★スポーツ手術で一番多いのは「前十字靭帯手術」だが、内山先生はこの手術をこれまでに4000件以上こなしており、この数字は世界的にもギネスものだと言われている。またアキレス腱断裂に対し内山式縫合術を開発し、7カ月以内に約97%が元のレベルに戻っていることから代表的な手術方法として広まっている。

運動やスポーツに伴う痛み(1)

第11回「筋肉痛 」

2023/10/31

運動やスポーツ活動において“痛み”はつきものと言えます。特にトップアスリートにとっては痛みを短期間で取り除くことは、ハイレベルな競技力を維持し続ける上で不可欠な要素ですが、スポーツ愛好者にとっても、少しでも長くスポーツに親しむためには、“痛み”に上手く対応していくことが重要です。

そこで今回は、“運動やスポーツに伴う痛み”に着目し、そのメカニズムやケア、対処方法などについて、症状ごとにスポーツドクターのお話をお聞きし、計4回にわたって掲載します。第1回(第11回)は数多くのアスリートの治療を行ってきた内山英司先生に「筋肉痛」についてお伺いします。

「筋肉痛」は怪我と過度な運動で起こる

Q1.内山先生のスポーツ体験をお聞かせください

A1.中学からバスケットボールを始め、高校もバスケット部に所属していました。大学は医学部志望で、大学に行ってバスケットでインカレに出場するのが夢でした。当時、国立大学の医学部でインカレに出ているのは北海道大学と金沢大学しかありませんでしたので北大に入りました。大学では医学部のバスケ部に所属、北大全学のバスケ部を破ってインカレに出場できたのは学生時代の良い思い出です。卒業して東京に戻ってからもしばらくクラブチームでプレーを続けていました。

Q2.医者を志望されたきっかけはどのようなものでしたか

A2.家が医者の家系で小学生ぐらいから漠然と医者になろうと思っていました。高校時代は親に反発し、一時は教師になろうと思いましたが、人に影響を与えられる職業は医者も一緒だと思い、結局医学の道に進みました。

Q3.医者になられてから、整形外科医、そしてスポーツドクターになられた経緯は

A3.外科をイメージしていましたが、当時は悪いものは取ってしまえば良いという雰囲気のあった外科の中でも整形外科は機能の再建ができるので魅力を感じました。色々な病院で経験を積み、9年目に日立総合病院に整形外科の責任者として赴任しました。その時はスポーツ関係の患者は2割程度でしたが、1997年に関東労災病院スポーツ整形外科に移ってからスポーツ外傷・障害の治療に特化しました。そして1998年バンコクで行われたアジア大会で初めて日本選手団の本部ドクターを務めました。以後、2000年シドニーオリンピック、2002年釜山アジア大会、2004年アテネオリンピックで日本選手団に帯同しました。怪我で悩んでいるトップアスリートに治療や手術を行い、競技に復帰させた時の達成感は格別のものでした。

インタビュー中の内山先生

Q4.スポーツ競技や運動の際に生じる「筋肉痛」のことについて伺います。「筋肉痛」はどのようなことが原因で起きるのでしょうか

A4.「筋肉痛」には大きく分けて、運動による怪我などで生じる筋肉の痛みと、オーバーユース(過度の運動)からくる痛みの二つがあります。

急激な痛みは、基本的には肉離れですね。力を入れ過ぎて、筋肉が断裂するという言い方でもいいかもしれません。肉離れで有名なのはテニスレッグで、サーブの時にぐっと片足を挙げた時にふくらはぎの内側を痛めます。肉離れを起こすのは腿裏が多く、全速力で走る競技ではよく起こります。打撲による痛みでは、ラグビー選手が相手との激しい接触で起こす筋挫傷(モモカン)などがあります。これらが怪我の部類となります。

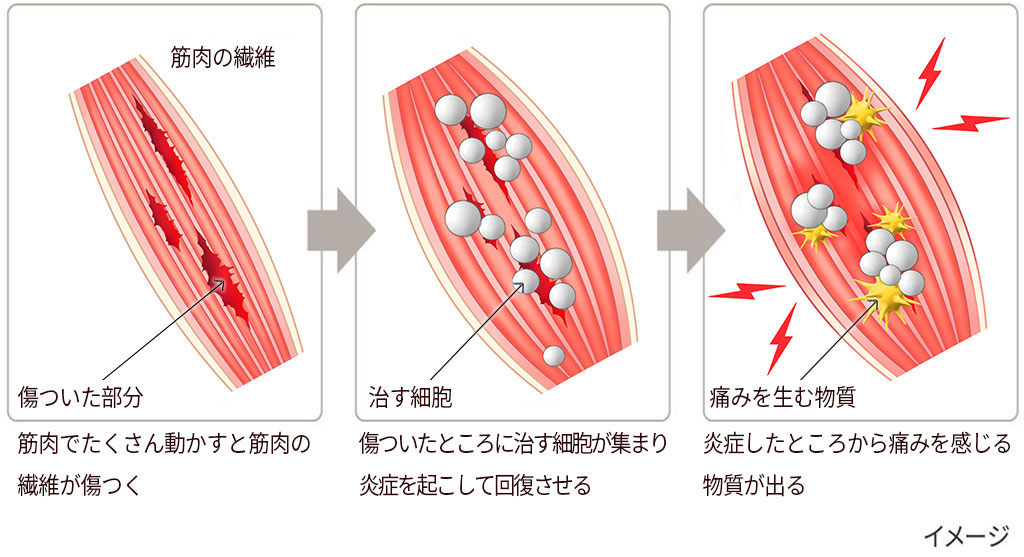

もう一つは運動をやり過ぎて生じる筋肉痛です。「遅発性筋肉痛」といいますが、一般的に多いのが翌日痛くなること。競技でもよく起こりますが、ハイキングや山登りに行って登り降りをすると翌日脚の筋肉が痛くなることがあります。特に降りるときの方が負担が大きく、普段運動をしていない人に起こりやすいです。あとは脚が攣るというのがありますね。急激な練習ですぐ攣ってしまうものと、夜攣る場合があります。

予防は普段からの運動習慣と運動前後のケア

Q5.「筋肉痛」がおこりやすい運動や競技にはどのようなものがありますか

A5.先ほど話をしたテニスなど長時間続けて行うエンドランス競技* は攣りやすいです。サッカーなどでも後半になると攣る選手が多くなります。これらは“攣る”という症状ですが、ウエイトリフティング、レスリング、柔道といったパワー競技では最大の筋力を出さなければならないので、筋が損傷を起こしやすいですね。体操もパワー競技と言えますが、練習でも決められた動作をやっているので、相手があってそれに対して本当に力を出さなければというのと少し違うかもしれません。陸上の短距離種目もパワー競技です。エンドランス競技は最大筋力を使いませんが、長時間の運動のため疲労が蓄積することになります。

*エンドランス競技:持久力、耐久力を必要とする競技で心拍数を徐々に落としながらまたストレッチという流れがよいでしょう。

Q6.筋肉痛には色々な種類がありますので一概には言えないと思いますが、どのような予防方法がありますか

A6.一番多い「遅発性筋肉痛」の予防は、普段から運動習慣をつけるということに尽きます。

いきなり山登りしたら痛くなるのはあたりまえです。いきなり重いものを持つのもそうですね。普段からトレーニングをしていれば、筋肉の強さも維持できるということになります。あとは、疲労をためないという意味では、きちんとクールダウンするということ。運動したあといきなり休むのではなく、徐々に運動負荷を減らしていって、筋肉に疲労を残さないようにすることが大事です。運動をすると筋肉が硬くなり、様々な痛みの原因になります。例えば、筋肉が骨にくっついている部分に痛みや腫れが起こる「付着部炎」といった症状もその一つです。ストレッチは運動をやる前に筋肉の柔軟性を出すということが目的ですが、運動を継続する意味では終わったあともちゃんとしたストレッチをやって、筋肉に硬さを残さないようにすることが大事です。あとは、筋肉内の血行を良くするためには、熱すぎないお湯に入ることも良いですね。それから水分はしっかりとること。運動をしたあとはやはりスポーツドリンクが向いていると言われています。汗をかくとミネラルや塩分も出るので、それを補充するには、水だけでなくスポーツドリンクが勧められています。

■「遅発性筋肉痛」がおこる仕組み

Q7.「筋肉痛」の症状が出てしまった時、自分でできる対処方法(セルフケア)や、治療機関に行った方がよい場合などを教えてください

A7.対処方法としては運動直後であれば熱を持っているのでアイシングをすることが効果的です。「遅発性筋肉痛」では痛みのある筋肉を必要以上使わないようにすることや、血流改善のため保温をすると症状が改善します。

医療機関に行くというのはあまりないのですが、一つあるとすれば、炎天下で熱中症になるぐらいの運動をした時などに起こる「横紋筋融解症」でしょうか。筋肉が融けてその物質が腎臓に詰まって尿毒症になったりしますので、運動の翌朝赤茶色の尿が出た場合にはすぐに医療機関に行くことをお勧めします。その他、怪我の部類は痛みの程度に応じて本人が判断して医療機関に行くようにしてください。

Q8.「筋肉痛」が起こった時に痛みを緩和するさまざまな(外用消炎)鎮痛剤(ローションやスプレー、クリーム、テープ剤、錠剤等)がありますがこれらはどのように使うと効果的でしょうか?また、それらの代表的な配合成分などについてもお聞かせ下さい

A8.市販薬にも痛みを緩和する成分が配合されたものが多数ありますが、例えば『ジクロフェナク』は、「遅発性筋肉痛」などで筋肉が損傷した時に発生する痛みや炎症のもとになる物質に作用し、それを抑制します。痛みの原因となる物質の生成を阻害するので消炎鎮痛作用があります。経口薬などにも配合される『アルミノプロフェン』は非ステロイド系の鎮痛剤で、『ジクロフェナク』と同様に痛みや炎症を抑制する効果がありますが、より強力に患部の炎症を抑えることができます。これらが含まれる市販薬を症状に応じて適時使用すれば効果があると思います。

この記事で紹介された成分を配合した製品

今回の先生

稲波脊椎・関節病院副院長/顧問

内山英司さん

経歴

1953年生まれ。東京都出身。都立青山高校卒業。北海道大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院、日立総合病院等で勤務。関東労災病院スポーツ整形外科部長を19年間務め、その間日本スポーツ協会公認スポーツドクター。日本オリンピック委員会専任スポーツドクターとしてオリンピック日本選手団帯同ドクターを務める。2015年7月 稲波脊椎・関節病院副院長・スポーツ関節センター長就任。現在に至る。

★スポーツ手術で一番多いのは「前十字靭帯手術」だが、内山先生はこの手術をこれまでに4000件以上こなしており、この数字は世界的にもギネスものだと言われている。またアキレス腱断裂に対し内山式縫合術を開発し、7カ月以内に約97%が元のレベルに戻っていることから代表的な手術方法として広まっている。

これからスポーツを始めようとしている人のためのトレーニング

第10回「女性の方へのアドバイス&家でできるトレーニング 」

2023/06/05

前回は、「スポーツを始めようとしている人へ日常生活で取り組めるアドバイス」と題して、宮嵜多紀理さんにお話をお聞きしました。今回は宮嵜さんの女性アスリート、女性トレーナーとしての経験をもとに、女性がスポーツやトレーニングに取り組む際の留意点や、女性に限らず一般的に家で取り組めるトレーニングについて具体的にお話を伺いました。

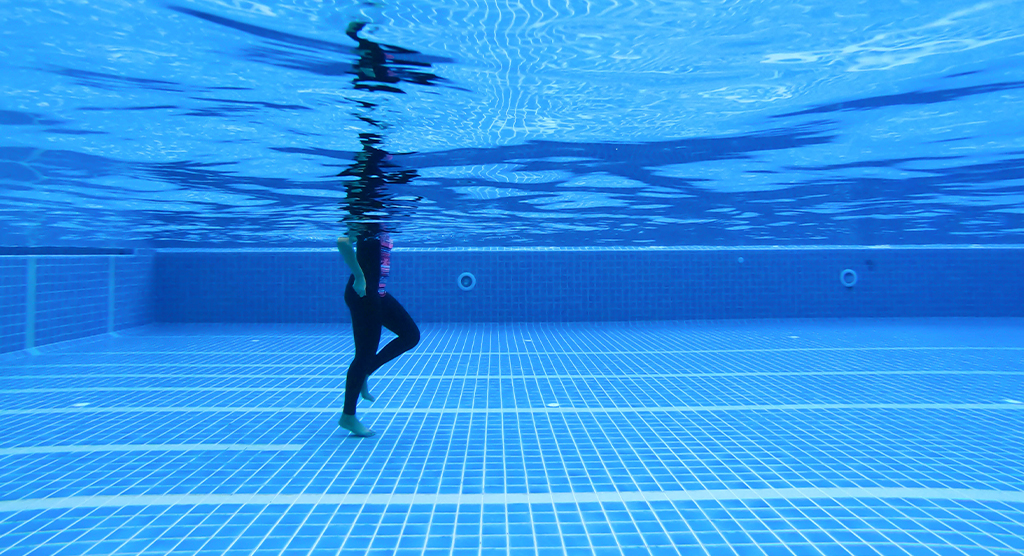

負担の少ない水中ウォーキング

Q1.女性は妊娠・出産というプロセスの中でストレスを抱えることも多いですよね。身体は重くなるけれども、運動不足ではダメと言われるし、どうすればいいだろうという方も多いと思います。

A1.女性には特有の悩みがあって、男性トレーナーにはなかなか話しづらいという面もあるかもしれません。

私の場合は、激しいスポーツの極めつけのような飛込をしていたので、妊娠中でもとくに「動かなきゃ」と意識することはほとんどありませんでした。それでも「外に出たい」という気持ちは強くありました。ですから、散歩やウインドウショッピングをよくしていました。ショッピングモールをぐるぐる歩き回るだけで楽しいですし、広いので相当な運動量になります。いつものようにショッピングモールを一周した翌日、「ああ、お腹が痛い」と陣痛が来て出産しました。

Q2.女性の場合の仲間づくりやコミュニティへの参加方法についてお聞かせください。

A2.たとえばトレーニングジムという場所で考えると、男性がストイックにやっているイメージがあって行きづらいという女性もいるかもしれません。男性と一緒にやったほうが楽しいという人はそこでいいでしょうし、ジムによっては圧倒的に女性が多くて、楽しくエクササイズやヨガをやっているところもあるでしょう。ご自分に合った環境と場所を探してみましょう。お風呂やサウナがあるところがよいとか、トレーニングのあと仲間と連れ立って食事に行けるのがいい等、ご自分のモチベーションになる楽しいことも見つけてください。

女性限定のトレーニングジムもありますし、オンラインでのサービスもあります。家事の合間にできるところがよければ、それに対応したところを探すこともできると思います。ジムやトレーニングは苦手という人でも、歯磨きの間につま先立ちとか、洗濯を干す間は肩や首を大きく動かすことを意識するとか、そういう細かい積み重ねを友人とゲーム感覚で競ってみるのもよいでしょう。

Q3.水泳はいかがでしょうか。

A3.飛込は気軽に取り組む競技ではありませんが水泳はいいですね。プールに入ったら、水中ウォーキングが負担が少なくてよいと思います。水に入ると浮力があるので、地上でウォーキングするよりも膝などへの負担が軽くて済みます。水に顔をつけたくないという人でもできますし。

Q4.ストレス対策として、自律神経のバランスを整えるために、副交感神経を優位にするとよいというお話が前回ありました。そのためのツボもあるということでしたが、交感神経を鎮めて副交感神経優位にするというツボがあるのですか。そしてそれはどこにあるのでしょう。

A4.交感神経を鎮めると副交感神経が優位になり、リラックスできるようになります。ただツボの場所は人によりけり、千差万別です。ですから残念ながら、「ココですよ」と紙面でお伝えすることはできません。またツボ押しは、気の流れをよくするためのものですので、自分で押しても良いですが、鍼やお灸をすることでよりよくなり巡るのです。ですからツボについては、来院していただくしかないですね。置き鍼もいいし、お灸もいいです。

ストレッチ、クールダウン等トレーニングの前後が大事

Q5.具体的なトレーニングを教えて頂く前に、トレーニング前にするべきことはありますか。

A5.トレーニングやエクササイズの指導に入る前に、最初はその方に柔軟性があるかを見ます。身体が硬いと正しい動きができないからです。身体が硬い方は、身体をほぐすためにストレッチから入ります。ストレッチを指導する場合も、「次に来られるまで続けてみてくださいね」というかたちでお帰りいただく、というように段階を踏みます。柔軟性を高めるために筋肉に働きかける治療もありますし、最近はストレッチの専門店なんていうのもありますね。そのように、前段階が必要です。

トレーニングにも順番があって、まずはウォーミングアップをして、身体を温めてから行うと良いです。運動前に身体を内側から温かくしておきましょう。息を上げるために軽くジョギングをしたり、エアロバイクをこぐのもいいですね。これはケガや痛み予防のためでもあります。それからストレッチをします。

トレーニングを終えた後はクールダウンです。軽いウォーキングなどで心拍数を徐々に落としながらまたストレッチという流れがよいでしょう。

Q6.まずはストレッチで柔軟性を備えて、ある程度、身体がほぐれてからトレーニングに入る。そして終わったらクールダウン、というようにトレーニングの前後が大事なんですね。

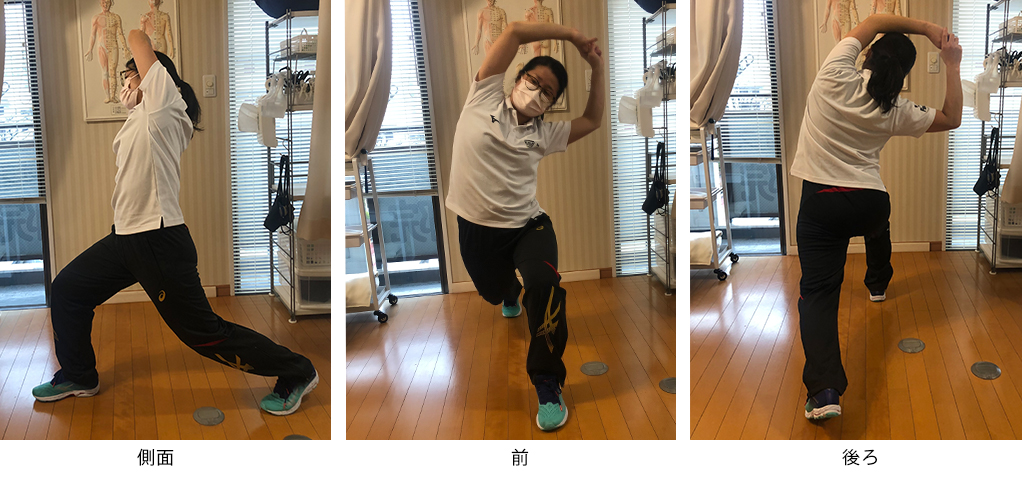

A6.そのとおりです。そしていよいよトレーニングですが、3つほどご紹介しましょう。最初は、股関節周りです。歩くことが身体を動かすことの基本になりますので、そのために股関節周りを動かしていきましょう。

立った状態で足を前後に開きます。前側の足は膝を曲げすぎないように、膝が爪先より出ないようにして腰を落とし、後ろの足を少しずつ伸ばしていきます。足の位置が決まったら、両手を頭上で軽くつないだ状態で、バランスをとりながら、身体を側屈、つまり片側にゆっくり曲げていきましょう。右足が前の場合、右に倒します。これは股関節のストレッチにもなりますし、脇のストレッチにもなります。体幹のトレーニングとしてもいいですね。

股関節周りをほぐす運動、膝はまげすぎないように

Q7.次は、腰痛予防のために腹筋を鍛えるトレーニングをお願いします。腹筋というときつい、つらいというイメージがありますけれども。

A7.大丈夫です。これはつらくない腹筋のトレーニングです。仰向けになります。足を垂直になるくらいに上げて、そこから膝を90度ほどに曲げます。この姿勢をキープできたら、膝をのぞきこむように上半身を上げます。顔だけではなくて背中から浮かせることがポイントです。そして腕を伸ばして膝を押します。膝は押され負けしないように抵抗してください。膝と手を押し合うことで、腹筋に効いている実感が確実に得られ、鍛えることができます。1セット10秒くらいでいいと思います。セット数は無理のない範囲で行いましょう。

腹筋を鍛えるトレーニング、

上半身は背中から浮かせるようにするのがポイント

Q8.ふつうの腹筋だと30回とか50回とか回数をこなさなくてはならなくて気が重くなって続かないなんていうことがあると思いますが、これだときつさを感じることなくできる気がします。腹筋はもう1種類あるんですね。

A8.はい、次はうつ伏せで行います。いわゆる「プランク」というエクササイズです。

これは足を伸ばした状態でうつ伏せになり、両肘・前腕を床につけて上半身を起こします。つま先を立てるようにして下半身を持ち上げます。頭からかかとまで一直線になるように意識しながら、腕とつま先で身体を支えるこの姿勢を一定時間キープするというもの。通常のプランクだとかなりきついのですが、これを膝をつけてやってみましょう。それだけできつさからは解放されるはずです。それでも腰を落とさずに上半身を一直線にするという正しい姿勢でやれば、間違いなく腹筋に効きます。これも1回10秒ほど行います。

プランク、膝はつけても上半身は一直線に

Q9.ありがとうございます。最後に、運動に慣れない方がトレーニングをし始めると筋肉痛になる場合もあるかもしれません。ここでサロメチールの出番かと思いますが、いかがでしょうか。

A9.サロメチールには鎮痛作用、抗炎症作用があるジクロフェナクナトリウムが配合されている「サロメチールジクロシリーズ」がありますので、筋肉痛の症状には有効ですね。オーバーワークによる痛みや慢性的に抱えている痛みなどには24時間効き目が持続するテープタイプ(ジクロαやより広い範囲に使えるLα)、トレーニング後に痛みを感じたり、トレーニングとトレーニングの間で痛みを感じたりする場合は広範囲の痛みに塗りやすいローションタイプ(ジクロローション/クールローション)、すばやく塗れ速乾性のあるゲルタイプ(ジクロゲル)を痛みの程度や場所などによって使い分けると良いでしょう。

この記事で紹介された製品

今回の先生

株式会社サンイリオス・インターナショナル

アスレティックトレーナー

宮嵜 多紀理さん

経歴

1978年8月23日生まれ。東京都出身。日本大学卒業。元飛込日本代表。2001年世界水泳選手権女子シンクロナイ ズド高飛込で大槻枝美とのペアで銅メダル獲得。2004年アテネオリンピック高飛込にも出場。鍼師・灸師・按摩 マッサージ指圧師。(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、(公財)日本オリンピック委員会医科学強化スタッフ

これからスポーツを始めようとしている人のためのトレーニング

第9回「スポーツを始めようとしている人へのアドバイス」

2023/04/20

徐々にコロナ禍以前の日常生活が戻りつつあります。運動不足の解消や、体力不足を補うことな どを目的として、これから何かスポーツを始めてみたいと思っている人、またスポーツを始めたばかりの方向けに、スポーツへの取り組み方やトレーニングについて、飛込選手としてアテネオリンピック(2004年、高飛込)に出場し、現在はアスレティックトレーナーとして活躍されている宮嵜多紀理さんにお話を伺いました。2回にわたってご紹介します。

仲間を作ること、楽しみながらやることが長続きの秘訣

Q1.宮嵜さんは、世界選手権(2001年)のシンクロナイズド高飛込で銅メダルを獲得されていらっしゃいます。まず、飛込という競技を始めたきっかけについてお聞かせください。

A1.私には記憶がないのですが、生後6カ月のころに親が私をベビースイミングに入れてくれて、気がついたらいつも水の中にいました。小学校3年生からは体操も始めましたが、そこで「飛込をやってみたらいいんじゃない」と勧められました。「飛込って面白そうだな」と興味を持って見学に行き、「ああ、これ絶対やりたい!」とすぐに魅了されました。そして中学生から取り組むようになりました。

インタビュー中の宮嵜さん

(右側の写真は2003年世界水泳選手権バルセロナ大会出場当時)

Q2.引退後はコーチやトレーナーとして活躍されている宮嵜さんですが、セカンドキャリアについては最初からその道を目指していらしたのでしょうか。

A2.はい。私は選手のころから、いつも目標を立てていました。現役中なら、「オリンピックに出る」「世界選手権に出る」。同時に競技生活を終えた後の目標も立てており、「トレーナーになりたい」と思っていました。アスリートはケガと背中合わせですので、都度、トレーナーさんにケアをしてもらいます。そのときに「あ、こういう仕事っていいな」と、2001年くらいにはなんとなく考えていました。

Q3.そのようにトレーナーを目標とされていた宮嵜さんは、現在公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーでいらっしゃいます。女性トレーナーというのはまだ数少ないのでしょうか。

A3.少ないです。そのなかで、結婚もして、出産もしている女性でもやっていけるんだよということを、これからの世代の人に伝えていきたいと思います。スポーツ選手であり、妻であり、母としての私の経験は、トレーナーとしてアスリートや患者さんに向き合う場面で非常に役立っていると感じています。

Q4.飛込のコーチとしても尽力されている宮嵜さんですが、トレーナーやコーチとしての経験を踏まえて、これからスポーツを始めたい人たちへのアドバイスをお聞きしたいと思います。家にいる時間が長かったこともあり、「もっと身体を動かしたい」と思いつつも、きっかけが見つからない、どこで何をやればいいのか、継続するのは大変そう等、取り組み方が分からずとまどっている方も多いようです。そんな方たちへ、何かヒントはありますでしょうか。

A4.なかなか難しいですね。スポーツも多種多様にありますが、まず、「一人ではやらないこと」が最初のキーになるかと思います。なんらかのトレーニングにしても、一人ではなかなか長続きしないと思うんです。

アスリートなら「次の大会を目指して」といった目標が存在しますが、一般の方だとよほどストイックな人でない限り、一人で黙々とやるのはつらいのではないでしょうか。ですから友人、仲間、コミュニティ等を活用することで、続けていきやすい状況をつくれると思います。もちろんご家族でもいいですし、一緒に頑張れる人たちがいるといいので、そういうスポーツ仲間を見つけるところから始めてみてください。

二番目が、楽しくできるかどうかです。私は選手のころ、飛び込みという競技が楽しくて仕方ありませんでした。楽しいからこそ、苦しくても頑張れたのです。だから何より、好きで心から楽しめるスポーツであること 。が長続きするための秘訣になるでしょう。はじめはウォーキングやジョギングといった軽めの運動から入り、興味の持てそうなスポーツをあれこれ探してみるのも楽しみの一つかもしれません。「やってみたい」と思うスポーツがあれば、最近は一人でも気軽に参加できるようなコミュニティサイトも多数ありますので、そうしたサイトを検索し参加してみるというのも良いでしょう。

また、初心者の方がスポーツを始めるには基礎を学ぶことが大事なので、専門のスクール等に通うというのも良い方法です。最初は少し気後れするかもしれませんが、基礎を学びながら同じレベルの方々と一緒に汗を流しているうちに、自然とスポーツ仲間になるというメリットもあります。

例えばテニスなどでは近年インドア施設でのスクールも増えてきていますので、天候等に左右されずに定期的に通えますし、レベルに合った運動量で指導して貰えますから、女性や初心者にも取り組みやすいスポーツと言えます。

Q5.最近では、You Tubeやスマホアプリなどでトレーニングのためのコンテンツが充実してきているようですが、それについてはどうお考えですか。

A5.確かにトレーニングにもDX化(デジタル・トランスフォーメーション)の波が来ていますね。トレーニングやフィットネスに関するアプリはそれこそ有料、無料を含めて多種多様あります。

トレーニング方法やスケジュール管理、自身の身体データの管理ができるものや、トレーニングジムに行かないとできないメニューもあります。自宅トレーニング用、通勤時間や休憩中などシーン別のプログラムなども充実しています。本格的に筋トレがしたい人、減量したい人、健康を気遣う人、ともかく身体を動かしたい人等、毎日何分かやるか、何時間やるか、ということも人それぞれですので、自分のレベルとライフスタイルに合わせて選べるでしょう。

スポーツで大切なのはどんな手段であっても、いかに習慣化できるかです。そのためにはやはり自分が「楽しい」と感じられることが重要ですね。でも三日坊主でもいいとも思っています。「合わない」と思ったら、「はい次」と割りきって切り替えればよいのですから。

You Tube等にもトレーニングに関するチャネルが多数ありますので、そうした動画を見ながら、まずは気楽に試してみるのも良いと思います。

Q6.ケガによるものではなくても、慢性的な痛みに悩まされている方もかなりいらっしゃると思います。そんな方たち向けに、日常生活で気をつけておくべきポイントは何かあるでしょうか。

A6.痛みを抱えやすいのは、肩、腰、脚など多岐にわたりますが、なんといっても腰が痛いという方が多く見受けられます。腰痛は腹筋が弱かったり衰えてきたことが大きな原因です。そのための簡単なトレーニングは次回ご紹介しましょう。

まずはトレーニング以前に気を付けていただきたいことがあります。デスクワークの方たちは、いったい一日何時間、椅子に座っているでしょうか? 座りっぱなしにはなっていませんか? データによると、日本人は世界20カ国のうちでなんと1日420分、つまり7時間も座位でいる国民だそうです。もちろん世界最長です。座りっぱなしは健康リスクを高める要因にもなると言われています。

ですから、家庭でも職場でもできるだけこまめに立つようにする。少なくとも1時間に一度は立って歩きましょう。それこそ立つことを促してくれるアプリもあります。また長い会議などで席を外せないときでも、ふくらはぎを軽くもむとか、かかとを上げ下ろしするとか、足を動かすことを意識してみてください。

湯舟に浸かり汗を流すことが新陳代謝に効果的

Q7.年齢とともに体型が崩れていくというお悩みを抱える方も多くいらっしゃると思います。

そのような方たちへは、どのようなアプローチがよいでしょうか。

A7.運動量が減り、代謝が悪くなるというのが原因ですね。スポーツへの意欲はあっても、忙しくて身体を動かす時間がない人もいますし、時間はあるけれども身体を動かすことに踏みきれずついお酒を飲んで終わってしまうというような人もいるでしょう。このようなことが重なり、だんだんとストレスが溜まっていきます。だから先ずはストレスを解消することを心がけるようにしましょう。

トレーナーである私たちは、そういう悩みを聴くスキルも持っています。アドバイスをするというよりは傾聴を心がけています。身体の状態についての質問をしながら、患者さんの現状を把握する情報をできるだけ多くつかんでいくのです。

日常的に自律神経のバランスを整える必要がありますが、アクセルの機能を果たす交感神経とブレーキに該当する副交感神経があり、ストレス高めの人には鍼灸を使って副交感神経を優位にしてあげるということも行います。

Q8.加齢とともに代謝が低下することについて、何か心がけるとよいことはありますでしょうか。

A8.ウォーキング、ジョギング、筋力トレーニングには基礎代謝を上げる働きがあります。ただもっと気軽に心がけてほしいのは、汗をかくことです。年齢を重ねるにつれ、運動量が減って汗をかく機会が減る方が多いと思います。ですからとにかく入浴ですね。湯船に浸かることが大事です。夏場はシャワーで終わらせてしまうという方もいらっしゃいますが、できるだけ湯船に浸かってじんわりと汗をかいていただきたいです。

温かい湯船に浸かると何よりリラックスできますし、身体全体に水圧がかかって血液の流れがよくなりますのでむくみ対策にもなり、疲労回復にもつながります。先ほどお話しした自律神経のバランスを整えるためにも入浴をおすすめします。タイミング的には、寝る2時間前がちょうどいいと言われています。

Q9.日常のトレーニングの中で、サロメチールの適切な使用方法や効用についてお聞かせください。

A9.トレーニング後に塗るというイメージですね。赤いサロメチールには「血行を改善する」効果があります。トレーニング後に硬くなった筋や疲労した部分にサロメチールを使い、血行を改善すると同時に疲労回復を促します。クリームタイプ(サロメチール)やスプレータイプ(サロメチールゾル)、ローションタイプ(サロメチールL)の3種類あるので、身体の部位や使用シーン(広範囲に使う、片手でサッと塗りたいなど)によって使い分けるとよさそうです。

この記事で紹介された製品

今回の先生

株式会社サンイリオス・インターナショナル

アスレティックトレーナー

宮嵜 多紀理さん

経歴

1978年8月23日生まれ。東京都出身。日本大学卒業。元飛込日本代表。2001年世界水泳選手権女子シンクロナイ ズド高飛込で大槻枝美とのペアで銅メダル獲得。2004年アテネオリンピック高飛込にも出場。鍼師・灸師・按摩 マッサージ指圧師。(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、(公財)日本オリンピック委員会医科学強化スタッフ

日常生活に取り入れやすいトレーニング

第8回「日常のトレーニングを前提とした中長期目標」

2022/09/02

前回は、「毎日簡単に行えるトレーニング」と題してアスレティックトレーナーの栗田英行さんにお話をお聞きしました。今回は、引き続き栗田さんに日常のトレーニングを前提として、より長いスパンを見据えてトレーニング行う場合の中長期計画について、様々な観点からお話を伺いました。

どの大会にピークを持ってくるのかが大切

Q1.日常のトレーニングを前提として、月単位や年単位でのトレーニング計画の立て方のポイントについてお聞かせください。

A1.毎試合、毎大会でベストパフォーマンスを発揮するというのは難しいことです。年間のトレーニング計画をたてる時は、年間スケジュールのうち、どの試合や大会にピークを持ってくるのかを明確にし、そこに照準を合わせて計画を組むのが良いでしょう。競技によって差異はありますが、ベストパフォーマンスは年間2回程度が限界と考えています。ですから、大事な2試合程度をピックアップし、そこに向けて計画を組むことが重要です。

例えば、水泳の場合、技術力、持久力とスピードなどの強化が必要です。試合までのトレーニング期間をそれぞれにどの程度振り分けるのかを決めて、目的別に分けて練習するのがいいでしょう。また年間を通して試合があるような競技では、十分な強化期間を作るのが難しい場合があります。そのため、シーズン中は強化というよりは筋力や体力の維持がトレーニングの目的となるでしょう。

スポーツ愛好者の方も同様に目標とする試合や大会に照準を絞り、そこに向けてトレーニング計画を組むのが良いでしょう。年間計画の立て方の例としては、半年に1回大事な試合や大会があるなら、半年間のスケジュールとして、最初の2ヶ月は全般的な体力の強化、次の2ヶ月は弱点の克服、最後の2ヶ月は実戦を想定した練習を中心に行なう、などが考えられます。それぞれの課題の数や内容は違いますので、区分けはそれぞれで変更してください。

トレーニング内容に関しては、一定期間続けてくことをおすすめします。トレーニングの効果が現れるにはある程度の時間が必要です。毎回トレーニング内容を変えてしまうと、トレーニング効果が出にくいので、どんなトレーニングを行うのかしっかり決めた上で取り組み始めることをおすすめします。

Q2.次に、中長期計画に関して、個別のケースの対応についてお伺いします。慢性的な筋肉痛や筋肉疲労を抱えているアスリートにとって、有効な中長期のトレーニングについて教えてください。

A2.慢性的な筋肉痛がある場合は、なぜそこに痛みが発生するのか原因を明確にする必要があります。試合や練習量が多すぎてオーバートレーニングが原因のケースもありますし、体重減少が原因で慢性疲労を抱えているケースもあります。その場合は、当初の月単位や年間のトレーニング計画を見直し、試合数、練習量を調整したり、適正体重に戻すなどの対処をしてください。女性アスリートだと、貧血が原因の場合があります。その際は鉄分摂取や食事の改善などでアプローチします。

また、うまく使えていない筋肉が原因となっている場合もあります。それは動作に癖があり、1カ所に負荷がかかりすぎて慢性的な筋肉痛が発生している可能性があります。この場合、筋肉痛の部分はストレッチやケア等で対応しますが、原因である使えていない筋肉を鍛えなければ根本的に改善しませんので、ストレッチ、ケアと同時に使えていない筋肉をトレーニングすることも併せて行い、対応します。 使えていない筋肉を鍛える場合はできるだけシンプルなトレーニングが望ましく、筋肉がうまく使えるようになったら、全身のトレーニングに移り、その後、競技動作へ繋げていくといった流れで行います。

スポーツ愛好家の方が、ご自分の使えていない筋肉を発見するのは大変難しいです。慢性的な筋肉痛を抱えている方は、スポーツトレーナーなどの専門家に是非相談してください。

Q3.トレーニング計画を立てる際には、青少年から、中・高年までの世代別でどんなことに気をつけるとよいでしょうか。

A3.各年齢の発達の過程を理解したうえで立ててほしいですね。青少年の場合は筋肉を大きくするウエイトトレーニングではなく、神経系の発達を促すことを目的とすると良いでしょう。例えば、縄跳びをする際に片足で行ったり、前進や後進しながら行ったりすることで、全身のバランス能力を向上させることが出来ます。あるいはキャッチボールを利き腕ではない方で行うことも、神経系を発達させる良いトレーニングです。

複数の競技に取り組むマルチスポーツもいいですね。多くのトップアスリートが中学生までにマルチスポーツを経験しています。複数のスポーツを経験する事によって、自らの特性や趣向を把握し、その後に行うスポーツを絞っていくことができます。

高校生くらいになると、骨格筋が発達してきます。それでもいきなり重いウエトトレーニングではなくて、まずは各ウエイトトレーニングの正しいフォームを身につける事が大切です。正しいフォームを身につければ、その後ウエイトトレーニングの負荷を上げても怪我に繋がりません。

最近「腰椎分離症です」と来院する高校生が多いと感じます。分離症は骨格が出来上がっていない成長期に発症することがほとんどです。小中学生時代に練習量が多すぎたり、腰に負担がかかる動作が多かった事が原因の可能性があります。高校生になるとある程度骨の成長が止まり、骨格が完成します。それまでに腰の不調を見落とすことなく、腰に負担がかかる動作を改善しておきたいですね。高校生になって「痛みがあって思うように動けません」ということになりかねず、本当にもったいない事です。

中高年の場合は、疲労の回復が遅くなっていますので、トレーニング頻度や強度を調整して無理なく余裕のある計画を立てて行うのがいいでしょう。トレーニング計画以外にも、睡眠時間や食事、酒量などにも気をつけて日常生活を送り、体調維持に努めるようにしてください。

高校生や中高年のトレーニング計画を立てる際にも専門的な知識が必要となってきますので、私たちトレーナーがプロフェッショナルとしてお役に立てる時代がくるといいなと思います。

筋肉の発達に大切なのは、運動・栄養・休養

Q4.女性アスリートや女性スポーツ愛好者で、妊娠されている方などは妊娠期間中、産後等で中長期目標を立てる際に気をつける事はありますか?

A4.現在は妊婦の方も適度な運動が推奨されています。軽めの有酸素運動、ヨガ、マタニティヨガなどが良いと思います。ただ各個人で状況は異なりますので、必ず主治医へ「運動をしてもよいかどうか」を相談、確認していただくことが大切です。

また出産までではなく、出産後の身体の回復を目的としたトレーニングまで計画しておくと良いのではないでしょうか。

詳細については、日本臨床スポーツ医学会のサイトに「妊婦スポーツの安全管理基準」が示されていますので、ぜひ参考になさってください。

https://www.rinspo.jp/files/proposal_28-1-01.pdf

日本でも、結婚、出産を経て、復帰、活躍する女性のトップアスリートが現れてきました。以前に比べて選手寿命が延びたのと同時に、競技を続けやすい環境が整いつつありますね。一般のスポーツ愛好家も正しい情報に基づいて長く競技を続けて欲しいと思います。

メンタルのリフレッシュも必要

Q5.身体の健康維持・増進と併せて、中長期ではメンタル面のトレーニングも必要になってくると思いますが、効果的なトレーニング方法があればお聞かせください。

A5.長期でトレーニング計画を立てて行っていく場合に、計画通りに進まなかったり、前向きになれない時期というのはあるものです。そんな場合は、「メンタルが弱いからだ」ととらえるのではなく、メンタルのリフレッシュを図るのが良いでしょう。長期の休養は、私は身体面よりもメンタル面で必要なことだと考えています。日ごろから努力し続けストイックに取り組んでいるアスリートにとって、「リフレッシュできる時間」は重要です。そして「次に向けてもう一度トレーニングを始めたい!」とモチベーションが上がるような、自分ならではのリフレッシュ法を見つけるのが良いでしょう。「美味しいものを食べる」でも、「映画やコンサートなどエンターテイメントを楽しむ」でも構いません。メンタルのリフレッシュをしていけば身体のほうも自ずと休まるはずです。

Q6.中長期計画においても、医薬品の活用が重要と思われます。筋肉や各部位などの持続する痛みへの対応や抑制等について、サロメチールの活用や効用についてお聞かせください。

A6.赤いサロメチールはスポーツ前後のケアだけでなく、休養時や夜寝ている間にも塗ると血行を促進させてリカバリーにつながるでしょう。 またサロメチールジクロシリーズは、ジクロフェナクナトリウムが配合され、痛みに対しての効果が高いので「今日は痛みが強いな」という場合は、サロメチールジクロシリーズのローションやゲルを痛みの部位や状況に合わせて使うと良いでしょう。 睡眠時間を有効活用すれば、夜塗って、寝ている間にリカバリーや痛みの除去が可能です。テープ剤の「サロメチールジクロα・サロメチールジクロLα」もあるので、そちらも活用されると良いと思います。

この記事で紹介された製品

今回の先生

FIET Conditioning

代表栗田 英行さん経歴

1969年1月28日生まれ。静岡県出身。鍼灸マッサージ師の資格取得後、㈱ピープル(現コナミスポーツ)に入社。同社接骨院に勤務しながら競泳を中心としたトレーナー活動を行う。2008年北京オリンピック・競泳チームのトレーナーとしてチームに帯同。2009年に日本スポーツ振興センターに移り、国立スポーツ科学センター(JISS)で、フェンシング、トライアスロン、バドミントン等の日本代表選手のトレーナー活動に携わる。2017年からはフリーとして活動。2022年に埼玉県・さいたま市に「FIET Conditioning」を開業。スポーツ医学修士。

日常生活に取り入れやすいトレーニング

第7回「毎日簡単に行えるトレーニング」

2022/06/27

コロナ禍以降、私たちの日常生活、社会生活の形態の変化が加速し、アスリートや一般のスポーツ愛好家にとっても日常生活の中でどのようなトレーニングを取り入れるかが今まで以上に重要になっています。そこで、今回は、「日常生活に取り入れやすいトレーニング」と題し、水泳やフェンシング等の日本代表選手のトレーニングに携わられた栗田英行さんに、様々な観点からお話をお聞きし、その内容を2回にわたってご紹介します。

毎日行う場合は部位を変えて

Q1.栗田さんが鍼灸マッサージ師やアスレティックトレーナーを目指されたきっかけを教えてください。

A1.学生時代はボート競技、大学卒業後はマスターズ水泳に励みました。水つながりではありますが、ボートは基本的に下半身のスポーツ、水泳はどちらかというと上半身のスポーツという違いがありますね。25、26歳の頃に腰痛になってしまい、鍼灸マッサージ師の先生に治療していただいたのですが、その方が体操競技のトレーナーもされていたことがアスレティックトレーナーという職業を目指すきっかけになりました。

Q2.これまでに数多くのトップアスリートのトレーニングに携わってこられていますが、とくに印象に残っている成果について教えてください。

A2.トップアスリートに関わるようになったのは、2002年に横浜で開催されたパンパシフィック水泳選手権からでした。そして2009年9月から、国立スポーツ科学センター(JISS) でトップアスリートのサポートをするようになりましたが、印象深いのはなんといっても「肩の動きが良くない」という相談を受けたフェンシングの選手です。「動きにくい」と聞くとまず揉むことを考えてしまうのですが、経験上、うまく動いていない筋肉があるのではないかと考えました。そこで刺激を加えるトレーニングを提案したところ、10回ほど反復運動をやっただけで劇的に良くなったのです。当の選手も驚いて、私を信頼してそのトレーニングを続けてくれて、オリンピックでは金メダルを獲得しました。

インタビュー中の栗田さん

Q3.「日常生活に取り入れやすいトレーニング」について教えていただきたいのですが、トレーニングは毎日行っても良いのでしょうか。

A3.同じメニューで毎日トレーニングし続けると、オーバートレーニングになる危険性やトレーニングに慣れて反応が悪くなる場合があります。毎日行う場合には、トレーニングする部位を変えるようにしてください。例えば、今日は胸を、翌日は背中を、その次の日は脚をといった具合にローテーションを組むと良いでしょう。といっても、メインの部位を変えてもそれ以外の部位を完全に休ませることができるわけではありません。しかし、体の1箇所に対する負荷は減りますので、日々トレーニングを続けることは可能です。またリハビリテーションを行う際には、トレーニングの量より頻度が大切になる場合があります。毎日行って頻度を上げることで、トレーニングの効果が上がりやすくなることがあります。ただし、競技復帰近くまでリハビリテーションが進むと、トレーニング負荷が高くなるので、このような時は毎日部位を変えてトレーニングを行うとよいでしょう。

筋肉の発達に大切なのは、運動・栄養・休養

Q4.具体的に身体の部位単位のトレーニングについてお聞きします。はじめに上半身(腕、肩、胸、腹、背中、腰等)のトレーニングについてお聞かせください。どんな効果があるのでしょうか。

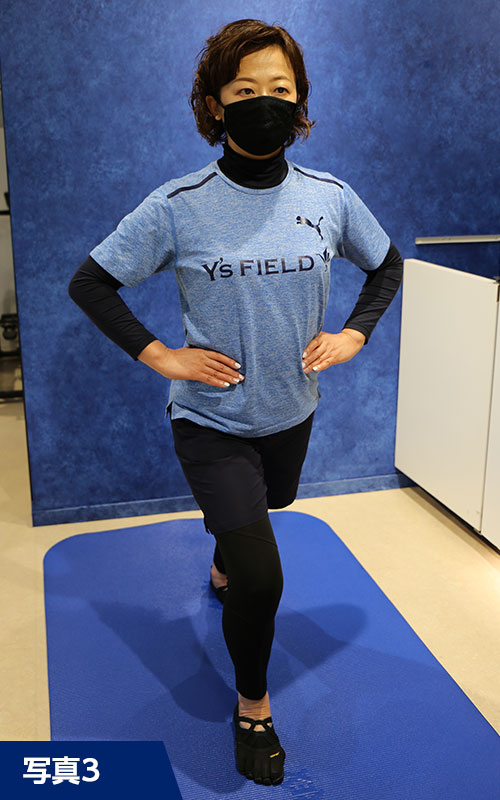

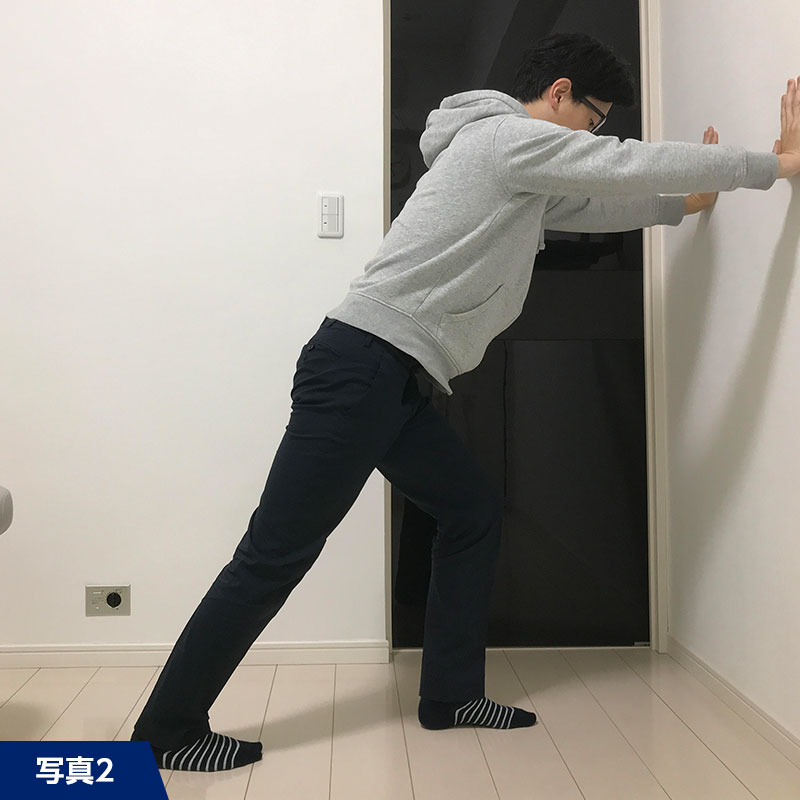

A4.いちばん効果的なのは「プッシュアップ(腕立て伏せ)」(写真1)ですね。これは器具が必要なくて、手軽にできます。胸、肩、腕、腹、といった全ての部位に効果的な良いエクササイズといえるでしょう。ポイントは体幹を真っ直ぐに保った状態で行うことです。体幹が弱い人は腕を曲げるときに腰が反ってしまったり、腕の筋力があまりない人は逆に腰が上がってしまったりします。このように腕立て伏せが難しい人は、膝をつけて「膝つきプッシュアップ」(写真2)でも良いでしょう。それでもきついと感じる人は、ベッドやベンチなどに手をついて「斜め腕立て伏せ」はどうでしょうか。高齢者は壁に向かって、「立ちプッシュアップ」(写真3)でも良いですね。これでも胸、肩、腕の筋肉は動きますから、力の弱い方、女性、高齢者などにも効果的だと思います。回数は一概には言えませんが、最初は無理せず、10~15回ぐらいから始めるのが良いでしょう。

- 写真1プッシュアップ(腰を反らさないように行う)

- 写真2膝つきプッシュアップ

- 写真3立ちプッシュアップ

Q5.次に臀部、脚部等の身体の下半身のトレーニングについてと、その効果についてお聞かせください

A5.下半身はなんといっても「スクワット」(写真4~6)が効果的です。直立した状態から股関節の屈曲・伸展を繰り返すことで、 太ももの前側、後ろ側、臀部の筋力アップに大きな効果があり、それに加えて股関節の可動域の改善も行える一石二鳥なトレーニングです。ももの前は立ち上がるときに膝を伸ばすという動作で使っています。またハムストリング(ももの裏側)は膝を曲げる動作に使いますが、股関節を伸ばす動作でも使われます。スクワットには膝を曲げる動作も股関節を伸ばす動作も入っているので、ももの前も後ろも鍛えられることになります。

広めに足を開くと内ももの内転筋にも効果的です。基本的には10~15回、あるいは15~20回を数セット行うのが良いでしょう。

- 写真4~6スクワット(股関節の屈曲・伸展を繰り返し行う)

「ランジ」(写真7~8)という、自らの体重を利用して行う下半身のトレーニングも効果的です。手を頭の後ろに置き、足は前後に広げて立ちます。そして膝を曲げてしゃがみ、伸ばして立ち上がるという動きをゆっくり繰り返します。主に臀部と太ももの前側の筋肉に刺激を与えます。背中は自然なアーチを保ち、動作中に背中を丸めないように気をつけましょう。

また単純なようですが、ランニングやウォーキングも下半身のトレーニングに繋がります。

- 写真7~8ランジ(背中を丸めないように)

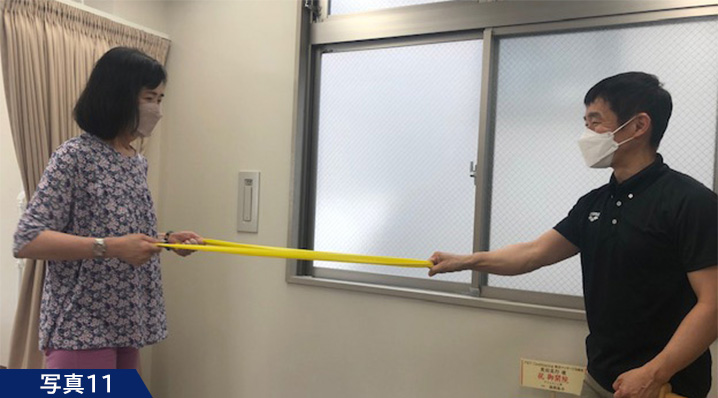

Q6.身近にある道具を使った、家庭でもできるトレーニングにはどのようなものがありますか?また、どんな効果があるのでしょうか?

A6.二の腕の緩みを改善するのに効果的な「ディップス」(写真9~10)というトレーニングがあります。フィットネスクラブであれば平行棒を用いたりして、腕で体全体を支えながら肘を曲げ伸ばしして行いますが、家庭では椅子で代用することができます。背面に置いた椅子を支えにして、肘の曲げ伸ばし動作を行います。ただし、このトレーニングは全体重を椅子にかけるので、強度の高い安定した椅子を使用し、注意して行ってください。

また、フィットネスクラブには「ラットプルダウン」という両手でバーを上から引き下ろして背中の筋肉を鍛えるマシンがありますが、固定したゴムチューブを片腕や両腕で引っ張るなどの動作でも同様の効果が見込めます(写真11)。

- 写真9~10ディップス(椅子を用いて腕を伸縮)

- 写真11ゴムチューブ(固定したゴムチューブを片腕や両腕で引く)

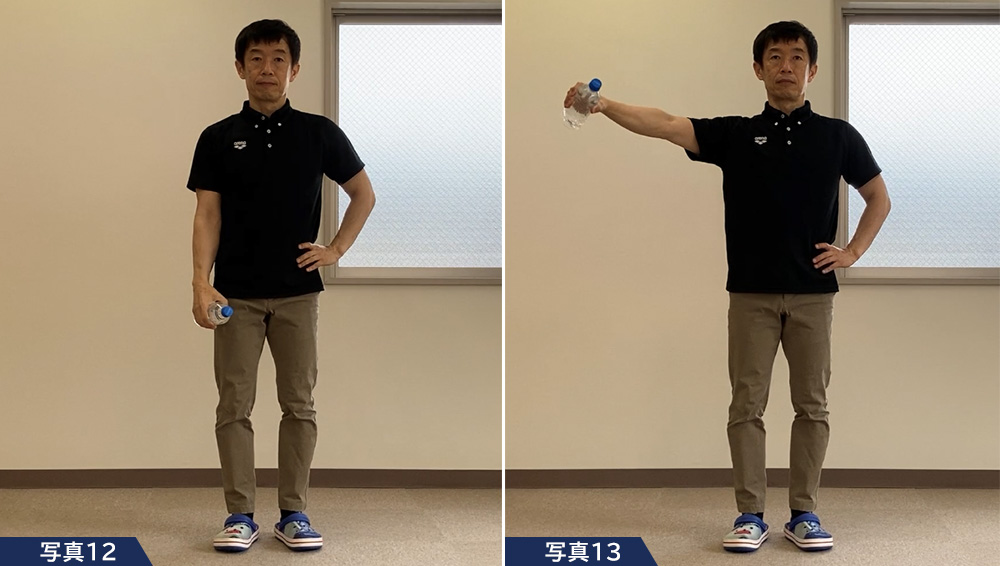

ダンベルか水を入れたペットボトルを両手に持って、腕を左右に上げる「サイドレイズ」(写真12~13)は、肩の筋肉を鍛えることができます。

バランスボールはいろいろな用途に使えますが、たとえば道具がなくてもできる「プランク」(うつ伏せになった状態で、前腕と肘、そしてつま先を地面につき、その姿勢をキープする運動)も、バランスボールを使うと強度を上げることができ、腹筋を効果的に鍛えることができます(写真14)。またバランスボールに座って腰(骨盤)を前後左右に動かす運動があるのですが、腰回りの筋肉がほぐれますし、腹筋のトレーニングもできるので、腰痛予防になります(写真15~17)。

- 写真12~13サイドレイズ(水を入れたペットボトルをダンベル代わりに活用)

- 写真14バランスボールを使ったプランク(両肘をバランスボールに乗せその姿勢をキープ)

- 写真15~17バランスボールの上に座り、腰を前後左右に動かす運動

Q7.競技によっても異なると思いますが、特にスポーツ選手やスポーツ愛好家にとって、試合前日や当日の朝の過ごし方として何か有効なアドバイスがあれば教えてください 。

A7. 前日だからといって特別なことをしようとしないことです。普段の延長という意識で良いのではないでしょうか。まずはしっかりと睡眠時間を確保しましょう。睡眠に関しては、試合や大会直前というより日常的にとても大切なもので、一般的には7~8時間がよいと言われています。睡眠は疲れた身体のリカバリーや集中力を確保するのにとても大きな役割を果たしています。緊張で眠れないという選手がよくいますが、選手が試合で緊張するのは仕方のないことです。しかし試合までしっかり練習を積み重ねていれば、前日の睡眠時間が多少短くなっても結果はきちんとついてくると思います。食べ物についても同様で普段通りを意識して下さい。当日朝や直前の食事だけにフォーカスせずに、普段からの適切な栄養摂取を心がけて頂くことが大切です。トレーニング量は、翌日の試合に疲労を残さないためにも、軽めに行ってください。また前日の練習で普段行っていないような練習を行ってしまう人がいますが、普段行っていない練習はしない方が良いでしょう。

Q8.日常のトレーニングの中での『筋肉痛』や『筋肉疲労』に対して、サロメチールの適切な使用方法や効用についてお聞かせください。

A8.筋肉の発達に大切なのは、まず運動をすること。それから栄養を取ること。そして休養を取ることです。この3つを1つのサイクルとして取り組んでいくことで、筋肉は大きくなっていきます。休養を取っている間に、栄養や酸素を疲れた筋肉に運びたい。そのためには、血流量をきちんと確保する必要があります。また運動中も筋肉の血流量が多いほうが好パフォーマンスにつながりますので、血行を改善して筋肉中の老廃物を取り除き、筋肉疲労に効果を表すサロメチールはスポーツの前後に使うのが効果的です。また、塗り込むことで同時にマッサージ効果も得られるのでおすすめです。スプレータイプやローションタイプは手を汚したくない時や塗り込む時間を短縮したいときに便利ですね。

サロメチールジクロシリーズは痛みに対して効果的です。痛みを持ちながら試合に臨む場合などは患部のケアを行いながら臨みたいので、塗りやすくて速乾性のサロメチールジクロローションの使用をおすすめします。

この記事で紹介された製品

-

今回の先生

FIET Conditioning

代表栗田 英行さん

経歴

1969年1月28日生まれ。静岡県出身。鍼灸マッサージ師の資格取得後、㈱ピープル(現コナミスポーツ)に入社。同社接骨院に勤務しながら競泳を中心としたトレーナー活動を行う。2008年北京オリンピック・競泳チームのトレーナーとしてチームに帯同。2009年に日本スポーツ振興センターに移り、国立スポーツ科学センター(JISS)で、フェンシング、トライアスロン、バドミントン等の日本代表選手のトレーナー活動に携わる。2017年からはフリーとして活動。2022年に埼玉県・さいたま市に「FIET Conditioning」を開業。スポーツ医学修士。

シニア向け健康維持・増進のための運動

第6回「楽しみながら健康を維持できる運動(エンタメプログラム)」

2021/05/27

心身ともに健康で豊かな老後生活を送りたいと誰もが願うことでしょう。高齢による身体の衰えや、持病によって運動をするのが億劫になるなどで、積極的に健康の維持・増進を行わない人が多くなっています。怪我や疾病の場合には病院で医師に診てもらうことができますが、健康維持や増進は自らの意思で行うしかありません。そこで、今回は前回お話をお聞きした山本晃永氏が経営する「ワイズ・スポーツ&エンターテインメント」で、楽しみながら健康を維持できるトレーニング“エンタメプログラム”を自ら開発し、指導にあたっているエンタメプログラムディレクターの井上智恵さんにお話をお聞きしました。

感情表現力を高める

Q1.井上さんは何がきっかけで「ワイズ・スポーツ&エンターテインメント」入られたのでしょうか。

A1.私は21年間劇団四季で俳優として活動し、多くの演目で主役を演じてきました。舞台俳優は身体を酷使する仕事で、私も半月板を損傷してしまい、手術後にリハビリをしてくれる施設を探していたところ、知り合いのトレーナーさんからワイズ・スポーツ&エンターテインメントの山本トレーナーを紹介していただきました。山本さんの施設は、アスリートはもちろん子どもたちから一般の方のパーソナルトレーニングやリハビリ、高齢者向けのデイサービスに取り組まれていました。デイサービスではアスレティックトレーナーの経験を活かした「最適運動」(前項で紹介)の指導をされていましたが、心にアプローチするプログラム作りに悩まれていて、「感情表現のプロフェッショナルであるミュージカル俳優がプログラムを作ってくれたら心も体も元気になる、より効果的なデイサービスが出来るのでは。一緒にやりませんか。」と声を掛けて頂きました。私も自分がやってきた音楽やミュージカルの経験を生かし、何か社会に貢献したいと思っていたところだったので、思い切って四季を退団し、この世界に飛び込みました。

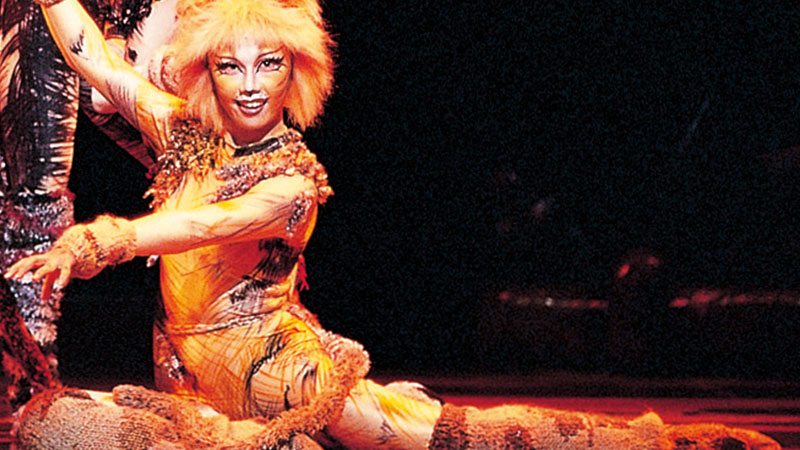

劇団四季時代「CATS」(ジェリーロラム役) 撮影:上原タカシ

Q2.「エンタメプログラム」の概要や目的について教えてください。

A2.「オープニング・エンタメ」と「フィナーレ・エンタメ」の二つで構成されています。その間に前回で紹介したパーソナルトレーニング、筋力トレーニング、有酸素トレーニングなどの「最適運動」を行います。まずオープニング・エンタメは心と体のウォーミングアップです。やる気が徐々に高揚していくように、感情表現力を活性化していきます。感情は「発声」「表情」「しぐさ」で表されます。まず「発声」の源は「呼吸」なので、呼吸筋である「横隔膜」「腹横筋」「骨盤底筋」などのインナーマッスル*1や「舌筋」を活性化し、次に表情筋*2を大きく使いながら「発声」を行っていきます。その後は「ワハハ体操」「ワイズ体操」で振り(=しぐさ)もつけていくと、やる気もマックスになっていきます。フィナーレ・エンタメは「脳活性」を目的にした楽しい音楽プログラムです。ハンドベル演奏や合唱と手拍子や足踏みを同時に行う「マルチタスク」、また他者と協力する「社会活動」も脳活性には効果があるとされています。

*1 インナーマッスル

学術的にはインナーマッスルという分類はありませんが、スポーツの領域では、身体の表面に位置する大きな筋肉をアウターマッスル(表層筋)というのに対し、身体の深いところに位置する筋肉をインナーマッスル(深層筋)と呼びます。

*2 表情筋

顔面部と頭部、頸部の一部にある皮筋の総称で、その名の通り喜怒哀楽など

の表情を表すときに使われる筋肉です。

インタビュー中の井上さん

Q3.「呼吸法」とはどのようなものでしょうか。

A3.正しい「呼吸法」として「腹式呼吸」がよく紹介されますが、私はより分かりやすく「横隔膜式呼吸」と呼んでいます。呼吸筋である「横隔膜」をいかに機能的に使えるか、また関連する周囲の筋肉も機能解剖学的にどのように使うべきか、その方法論をオリジナルで創ってきました。発声の基礎となると同時に誤嚥予防や自律神経を整える効果も期待できます。

呼吸法の実演風景

【自宅で簡単にできる「呼吸法」】

1.呼吸機能の活性/胸郭エクササイズ『胸郭の開閉(10回)』

大きく息を吸いながら胸郭を開き(胸を開き=写真左)、息を吐きながら胸郭を閉じます(写真右)。この動作を10回繰り返してください。

2.呼吸機能の活性/胸郭エクササイズ『横隔膜「吹き矢」(8回)』

大きく息を吸った後に、写真のように口に手を添えながら、吹き矢を遠くに飛ばすように息を吐きます。この動作を8回繰り返してください。

Q4.「発声法」とはどのようなものですか。

A4.劇団四季では、舞台上からしっかりとお客様に言葉が届くように「母音法」という訓練を毎日欠かさず行います。セリフも歌も、子音を外して母音だけで練習するのです。母音は発声における口腔機能の基礎となります。その上に子音が乗ってくるので、母音での発声が常にしっかりとベースとして使えていることは大切な事なのです。高齢になると声が小さくなり、言葉が伝わりにくくなることもあります。正しい呼吸法と母音を使った開口発声は重要だと思っています。

ボイスルームでの発声法

【自宅で簡単にできる「発声法」】

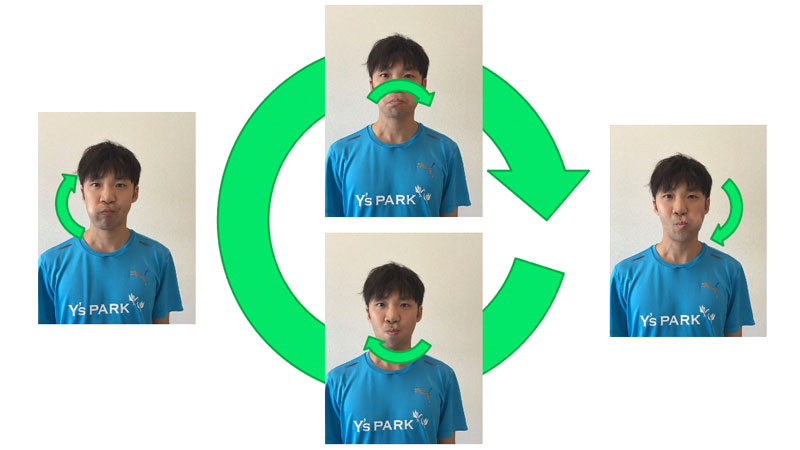

1. 開口発声(嚥下予防)舌筋エクササイズ『舌の回旋(左右10回)』

舌筋を鍛えるトレーニング。下記写真のように口を閉じたまま舌を口の中で回します。左周り、右周りをそれそれ10回繰り返してください。

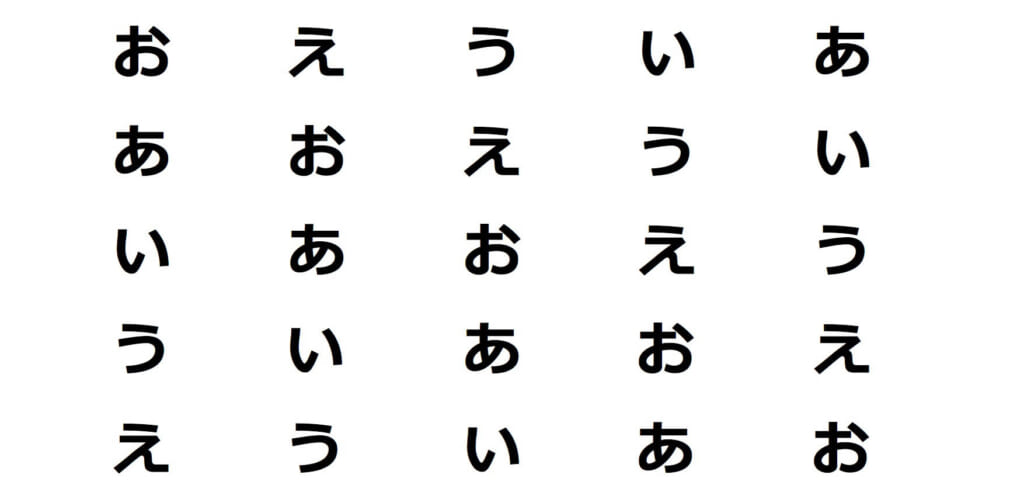

2.表情筋活性を使っての「母音法」

全ての表情筋を大きく使い、図の左上から右下まで上下に母音を発声する方法です。

あ=口をおきく い=口を横に う=くちばしのように

え=口角を上げて お=あの口からおに

プログラムの最後は“五本締め”で達成感

Q5.「ワハハ体操」「ワイズ体操」とはどのような運動でしょうか。

A5.「ワハハ体操」は、ビート音にあわせた発声、表情、動作に加え、「笑い」によるポジティブな感情の効果も融合させた楽しい体操です。「ワイズ体操」は、当社のファンクショナルトレーニングメソッドで、人体構造上の動きを11に分類した“ワイズイレブン”*3というものがあります。その11の動きを楽しい音楽ダンスにアレンジして、その後のパーソナルトレーニングの効率を上げる目的のウォーミングアップ体操です。だいたい25分間かけてウォーミングアップが終了します。

*3 ワイズイレブン

ワイズ・スポーツ&エンターテインメントのファンクショナル(機能)トレーニングメソッドで、人体構造上の動きを11に分類し、その動きの評価に基づきトレーニングします。

「ワハハ体操」

「ワイズ体操」

Q6.“フィナーレエンタメ”ではどのようなプログラムを行うのでしょうか。

A6.各自のトレーニングが終わった後、最後に皆さんでハンドベル演奏や合唱を通して楽しく「脳活性」プログラムを行います。異なる二つの行動を同時に行うことを“デュアルタスク”と呼び「脳活性」の効果が高いと言われていますが、私のプログラムでは歌を歌いながら、手拍子や足踏みなど3つ以上の事を行うので“マルチタスク” と呼んでいます。プログラムを行う時には、参加するご利用者様同士、またスタッフとコミュニケーションを取りながらハンドベルを鳴らしたり歌ったりするので「社会性」も必要で、こうした活動も「脳活性」には効果が高いといわれています。最後は舌筋や口腔機能を高めるといわれる“パタカラ” *4を、末広がりの五本締めにアレンジした“五本締め”を行います。宴会の締めのように楽しい雰囲気でデイサービスが終了し、達成感も生まれます。

*4 パタカラ

発声しながら口を動かす、「口の体操」のこと。 「パ」「タ」「カ」「ラ」 の4文字を発声するため、 「パタカラ」 と呼ばれます。

フィナーレエンタメでマルチタスクを実践

Q7.前回のインタビューで“フレイル”のお話が出ましたが、心理的なケアについて何か特徴的なものがあれば教えてください。

A7. 体だけでなく心の虚弱がフレイルなので、私は心を元気にするプログラム作りを常に心掛けています。まず心というのは脳の機能になるのでその機能が衰えないように「脳活性」することです。「マルチタスク」やコミュニケーションを前提とした「社会参加」は大切な要素になります。また心の衰えは感情表現力の低下にもつながります。本来、脳での思考が感情となって、発声や顔の表情、しぐさで表現されるものです。しかし脳活性と並行してそれらの機能を高めていく事は感情表現するミュージカルの仕事を長年やってきた経験から生まれた新しい発想の心へのアプローチ方法と考えています。そして何よりエンタメ活動プログラムで大切にしているのは「生きる歓び」「生きがい」を感じていただけるような「楽しさ」です。ポジティブな思考は心の老化を予防します。アスレティックトレーナーが創る「最適運動」と私が創る「エンタメ活動プログラム」で、心と体がいつまでも元気で輝いていただけるようにこれからも頑張っていきます。

Q8.サロメチールシリーズは、運動前後の筋肉ケアや肩こり・関節痛などに有効な外用消炎鎮痛薬ですが、井上さんご自身もサロメチールは使われますか。

A8.四季の時に「キャッツ」にずっと出ていましたが、本番前、総タイツに着替える時にみんな全身にサロメチールを塗っていました。ただ大勢で塗って出て行くものですから、舞台上はサロメチールのニオイがすごかったかも知れません(笑)。「キャッツ」は本当に全身を使うハードなミュージカルなので、痛くなるところに塗ろうと思ったら結局全身になってしまって(笑)。みんなお世話になっていました。今でも運動の前後に使わせて頂いています。また、つらい痛みを感じる時はサロメチールジクロα(テープ剤)やサロメチールジクロ(ローション・ゲル)等でケアするようにしています。

この記事で紹介された製品

今回の先生

㈱ワイズ・スポーツ&エンターテインメント

エンタメプログラムディレクター井上 智恵さん経歴

東京藝術大学声楽科卒業。その後劇団四季で21年間、高い歌唱力と演技力を武器にトップ俳優として活躍。2015年12月に退団し2016年に㈱ワイズ・スポーツ&エンターテインメントに入社。コンサート活動、ボイストレーナー、昭和音楽大学ミュージカル講師、また運動に音楽やダンスのエッセンスを取り入れた楽しいコンテンツ作りをエンタメプログラムディレクターとして行っている。

シニア向け健康維持・増進のための運動

第5回「健康寿命を延ばすための効果的なトレーニング」

2021/03/19

コロナ禍においては、高齢者の感染による重症化が懸念されていますが、自粛生活が継続する中で、シニア層が積極的に健康の維持・増進を図ることが重要になってきています。また、国の施策である「健康長寿社会の実現」に向けてもシニア層が筋力トレーニングやスポーツなどの運動を含めた身体活動を行うことが重要視されています。そこで、今回はアスレティックトレーナーとして競技スポーツのチームやアスリートのトレーニングのサポートから、シニア・ジュニア向けの健康対策に至るまで幅広く活動されている、㈱ワイズ・スポーツ&エンターテインメントの山本晃永代表に、シニア向けの健康維持・増進対策についてインタビューし、その内容を2回にわたり掲載していきます。

心も体も元気に輝いて頂く

Q1.山本さんがアスレティックトレーナーを目指されたきっかけは何だったのでしょうか。

A1.大学卒業後は、スポーツに関わる仕事をしたいと考え、フィットネスクラブの会社に就職しました。そこで多くのスポーツ選手と接し、パフォーマンスを上げるための“トレーナー”の重要性を認識したのをきっかけに、アスレティックトレーナーを目指すことを決意しました。

当時はまだ日本にトレーナーの資格がなかったので、アメリカに渡り、全米トレーナー協会公認アスレティックトレーナーの資格を取得しました。帰国後は、Jリーグの選手などとパーソナルトレーナー契約をし、仕事の幅を広げていきました。今の会社を立ち上げたのは2004年。その後、2016年にワイズ・スポーツ&エンターテインメントに社名変更し、現在に至っています。今、競技スポーツのトレーニングのサポートとともに、全力で取り組んでいるのは「健康」と「福祉」です。

施術中の山本晃永氏

Q2.競技スポーツに加え、国民の健康増進分野にまで活動を広げられたきっかけは何だったのでしょうか。

A2.トレーナーとして活動をしていく中で、契約していた選手のトレーニングや、チームの子どもたちのリハビリ環境を作りたいという思いが強くなり、マイクロジムを作ったのがきっかけです。その後、経営の基盤を築くために介護事業にも参入しました。既存施設と提携したのではなく、一から始めたので、保険制度、介護業界のことなど、トレーナーとしての知識以外のことを一から勉強しなければならなかったので苦労しましたが、その経験が現在の活動に生きています。

Q3.事業の一つとして実施されている、「シニア・デイサービス」について教えてください。

A3.高齢者の「介護予防」「自立支援」を目的にデイサービスを行っています。アスレティックトレーナーとしての専門性を活かし、エンターテインメントのプログラムも取り入れた斬新なデイサービスは、超高齢社会の日本に必ず貢献できると確信しています。高齢者の健康と機能低下には「ロコモティブシンドローム*1」「サルコペニア*2」という、運動機能と筋力が落ちていく特性がありますが、これに加え「フレイル*3」には、身体だけでなく精神面の活力の低下も含まれます。私たちのデイサービスは身体も心も元気に輝いて頂くことを目的にしているので、「フレイル」予防には最適なデイサービスだと思います。

*1 ロコモティブシンドローム

運動器の障害や 衰えによって、 歩行困難などの移動機能の低下をきたした状態のこと。2007年に日本整形外科学会によって新しく提唱された概念。

*2 サルコペニア

加齢や疾患により、筋肉量が減少することで、全身の筋力低下が起こったり、歩行スピードが遅くなるなどの身体機能の低下が起こること。

*3 フレイル

加齢により心身の活力(運動機能や認知機能等)が衰える状態のことで、健常な状態から日常生活でサポートが必要な要介護状態の中間の段階を意味します。

Q4.シニア層にとっては“健康寿命をいかに延ばしていくか”が課題となりますが、そのために効果的なトレーニングを教えて下さい。

A4.私たちが「最適運動」とよんでいるトレーニングです。65歳の前期高齢者も80歳後半の後期高齢者も同じ運動が効果的ということはあり得ません。競技スポーツの分野でも、年の差が20歳以上離れた選手ではトレーニングの段階性や強度、量も同じではないはずです。そこで大事にしているのは、トレーナーがマンツーマンで行うパーソナルトレーニングです。その方のどこの機能が落ちているのか、この方は身体にどういう特徴があるのだろうか、というような個人の身体機能を、姿勢を静止画像で撮影したり、簡単な動きを動画で撮ったりして、しっかりと評価していきます。その情報からファンクショナルトレーニング(身体の機能を高めるためのトレーニング)やリハビリで改善し、次に筋力トレーニングを行っていく、という流れでやっています。

パーソナルトレーニング

自宅でもトレーニングを

Q5.シニア層の筋力トレーニングではどのようなことを意識して指導されていますか。

A5.高齢者の筋トレの目的は、筋肉隆々にすることではなく、日常生活の中の諸動作をしっかりと行えるようにすることです。そのほかにも、姿勢を維持すること、内臓を守ること、さらにエネルギーを代謝することも重要な目的です。また、最新のスポーツ科学の分野では、筋肉から“マイオカイン*4”というホルモンのような物質が出て、それが脳や内臓に作用し、認知症やガンの予防にまで結びつくという研究報告もあります。このように、単に筋トレと言っても様々な効果が期待できるので、高齢者にも筋トレが必要なのです。ただしやり方によっては怪我のリスクも伴うので注意が必要です。筋トレによる怪我は、筋肉の収縮方向に対して筋肉が縮むように力を加える「コンセントリック収縮」時より筋肉が収縮方向とは逆に伸ばされながら筋力を発揮する「エキセントリック収縮」時に多いといわれています。例えば、腕などを上げた時よりも下してブレーキをかける動作の時に発生しやすいです。私たちは、エキセントリックな負荷がかからない筋力トレーニングマシンを開発し、スピードをモニタリングしながら、安全かつ効果的にトレーニングを行っています。

*4 マイオカイン

筋肉作動物質のことで、筋肉から分泌される”ホルモン”の総称。近年、マイオカインの作用に注目が集まっており、現在世界中で研究がさかんに行われています。中には、大腸がんを抑制するマイオカインや体内の糖分や脂肪分を効率的に消費するマイオカインがあると報告する論文も発表されています。

筋力トレーニング

Q6.有酸素トレーニングとはどのようなことですか。また、シニア層におすすめの有酸素トレーニングを教えてください。

A6.有酸素運動とは、ウォーキング、ジョギング、エアロビクス、サイクリングなど一定時間継続して行う運動を指します。これらの運動は、運動中に筋を収縮させるためのエネルギーを体内の糖や脂肪が酸素とともに作り出すことから、有酸素運動と呼ばれています。高齢者にも有酸素運動は大切ですが、機能を評価して、どのような有酸素トレーニングが行えるかを選択することが重要です。歩行がしっかりできるようであれば歩行で良いですし、膝や腰が痛くて長時間歩くことができない方は、エアロバイクやニューステップなどのマシンを使うことも効果的です。並行して、ファンクショナルトレーニングやリハビリ、筋トレも行うことで、最も身近な有酸素運動である歩行も徐々に行えるようにしていくのが良いのではないでしょうか。

有酸素トレーニング

Q7.山本さんがトレーニングに取り入れていらっしゃる足部機能向上トレーニングについて教えて下さい。

A7. 歩行やバランス機能に大切な足部の筋力や可動性をトレーニングしていきます。足部機能というのは、今までスポーツの中でもあまりクローズアップされてこなかったのですが、最近では、足の構造や機能について研究されるようになってきました。手では“握力”、足では“把持力”と呼ばれるものですが、これが、歩行する時の推進力や体のバランスに影響してきます。高齢者の寝たきりの原因のひとつとして、転倒による骨折がありますが、その予防として、バランス維持機能である足部をトレーニングしておくことは重要です。トレーニングの前には、効果を高めるために、アスリートにも使用している「高濃度炭酸泉」を「足浴」として提供し、アロママッサージを行った後、足部の筋力や可動性のトレーニングを楽しく行っています。

足部機能向上トレーニング

Q8.コロナ禍で外出を控えているシニアに向けて、自宅や庭などで簡単にできるトレーニングを教えて下さい。

A8.いくつかご紹介しましょう。

インナーマッスルの強化(写真1参照)

一つ目は、椅子に座った状態でボールを太腿にはさみながら、両腕を腰に添え、ウエストを凹ませてぎゅっぎゅっとプッシュする運動です。最初のポジションで背筋をしっかり伸ばし、姿勢を整えた上でウエストを刺激しましょう。そうすることで、多くのインナーマッスルの強化に効果的です。高齢者の方でも簡単にできますのでおすすめです。

股関節の強化(写真2参照)

次は、横になってバンドを両足にはめ、片足ずつ屈曲させる運動です。これを10回から20回、ご自分の体力に合わせて行ってみてください。股関節の強化に効果的です。

腿の筋肉の強化(写真3参照)

最後は脚を前後に開いた姿勢から、前脚のもも前にブレーキをかけるように膝を曲げていきます。この運動も高齢者でも危険が少なく、腿の筋肉強化に効果的です。

今回紹介した運動に使用する器具は、100円ショップ等でも安価に購入できます。

インナーマッスルの強化

股関節の強化

腿の筋肉の強化

Q9.サロメチールシリーズは、運動前後の筋肉ケアや肩こり、腰痛・関節痛などに有効な外用消炎鎮痛薬ですが、山本さんご自身や指導の中でお使いになることはありますか。

A9.スポーツの現場では結構使います。ウォーミングアップでは「サロメチール」を使って血行を良くしたり、トレーニングの後は鎮痛効果を期待して「サロメチールジクロα」や「サロメチールジクロゲル・ローション」などを部位や痛みの範囲に応じて使用しています。サロメチールシリーズは種類や剤形のバリエーションが多く、目的に応じて使い分けられるので助かりますね。

この記事で紹介された製品

-

今回の先生

㈱ワイズ・スポーツ&エンターテインメント代表取締役山本晃永さん

経歴

Jリーグ、サッカー日本代表や高校選抜、プロ野球などのトレーナーを経て、2004年の起業後は多くの育成年代チームのサポートやトップアスリート・俳優のパーソナルトレーナーも務める。、そのほか、ジュニアやシニアの運動プログラムの開発、近年ではトレーニングマシンの開発や運動施設のプロデュースも行っている。トレーニング関連著書も多数。日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、全米トレーナー協会公認アスレティックトレーナー、順天堂大学大学院スポーツ科学研究科修士課程修了。

ニューノーマルな生活における痛みのケア

第4回:「職場や学校でもできる運動と痛みのケア」

2020/12/22

新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態により、働く環境や生活様式が大きく変わりました。制限のある生活を送る中で、知らず知らずのうちにストレスが溜まり、身体的にも精神的にも負荷がかかった状態が続いている方もいらっしゃるかもしれません。

さて今回は、前回に引き続き理学療法士の田野先生に、『ニューノーマルな生活における痛みのケア』と題し、職場や学校、通勤・通学といった外でもできる運動や痛みのケアについてインタビューしました。また、メンタルケアに関するアドバイスも紹介いたしますので、参考にしてください。

子どもたちや学生のメンタルケアは、周囲の大人がサポートすることが大切

Q1緊急事態宣言が解除された後、通勤や通学を再開する人も増えていますが、新型コロナウイルスの感染拡大に対してまだまだ不安を抱えている方は多いと思います。そのような中で、身体面や精神面において、注意しなければならない点について教えてください。

A1人間は変化に敏感な生物です。起床時間の変化や靴を履く生活など、些細なことのように見えても、身体にはストレスがかかっています。ソーシャルディスタンスを意識しての通勤・通学は、より多くのストレスがかかるので、当然、痛みや疲労感が出現しやすくなります。電車であれば足を平行に開いて立つ方が多いと思いますが、少しでも足を前後にずらして立つように心がけてください。接地面を広げることにより、バランスが格段に取りやすくなります。車で通勤されている方は、ドライバーズシートの位置や角度をもう一度見直してください。クッションの使用も一考の余地があるかもしれません。マスク・フェイスガードの使用や他人の目など、いつも以上に気が張っているはずなので、「今までとは違う」ことを自覚しましょう。変化に合わせたケアと十分な睡眠が何より大切です。身体に普段と異なる疲労感や痛みが出ることは当然なので、必要以上に不安にならないことが重要です。

写真1 電車の中での立ち姿勢

Q2制限されている生活の中で、体力を維持するために職場や学校などでできる運動があれば教えてください。

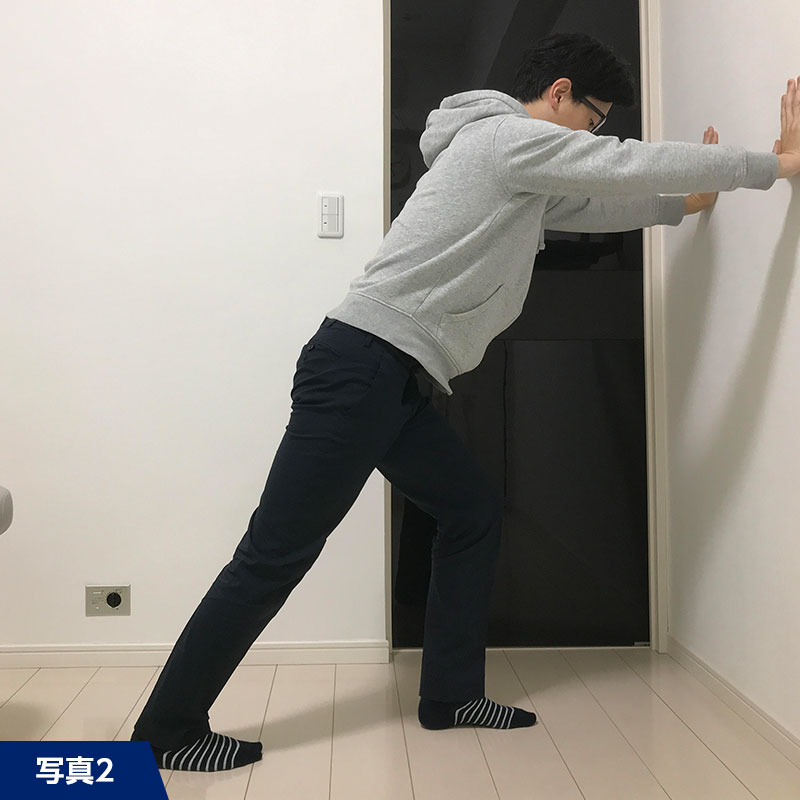

A2職場や学校でできることはかなり限られてしまいますので、体力の維持というより、いかに身体への負担を減らすかという部分に焦点を当てた方が効果的でしょう。そのためには、同じ姿勢を長時間続けないことが重要です。中腰や身体を捻った状態でPC作業をするなど、無理な姿勢はなるべく避けるようにしましょう。また、立って行うアキレス腱伸ばしや座りながらできる臀部のストレッチを、1~2時間ごとに取り入れてみてください。これらのストレッチは、約20秒間呼吸を止めず、持続的に行います。通常は2~3回行うことを推奨していますが、仕事中や授業中であることを考慮すると1回でも良いかと思います。

写真2 立って行うアキレス腱伸ばし

伸ばしたい側の脚を後方に引き、踵をつけたままの状態で前脚の膝をゆっくり曲げていきましょう。壁などで身体を支えながら行うことをおすすめします。アキレス腱が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真3 座りながらできる臀部のストレッチ

伸ばしたい側の脚を浅く組み、膝を外側に倒します。背筋を真っ直ぐにしたまま身体を前方に倒していきます。臀部が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真2 立って行うアキレス腱伸ばし運動

伸ばす側の脚を後方に引き、踵をつけたままの状態で前脚の膝をゆっくり曲げていきましょう。壁などで体を支えながら行うことをおすすめします。アキレス腱が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真3 座りながらできる臀部のストレッチ

伸ばしたい側の脚を浅く組み、膝を外側に倒します。背筋を真っ直ぐにしたまま体を前方に倒していきます。臀部が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

Q3デスクワークで肩こりや腰痛を訴える人が増加しているようですが、職場でできる予防や症状を軽減するための効果的な方法がありましたら教えてください。

A3職場においても、正しい姿勢を意識することや働く環境を整えることが大切になります。ただし、自宅ほど自由に環境を変えることはできません。また職場では、ストレッチの時間や休憩を自由に取ることも難しいと思います。そこでおすすめしたいのは、簡単にできる腕から指にかけてのストレッチです。手首のストレッチや指のストレッチ、そして指の間のマッサージは肩こりに効果的です。

写真4 手首や指のストレッチ①

手のひらを上に向け、反対の手で指を持ち、反らすように伸ばしていきます。その際に、肘が曲がらないように気をつけてください。指や前腕が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真5 手首や指のストレッチ②

指をかぎ型に丸め、反対の手を使い、指の付け根を反らすように伸ばしていきます。指や手のひらが伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真4 手首や指のストレッチ①

手のひらを上に向け、反対の手で指を持ち、反らすように伸ばしていきます。その際に、肘が曲がらないように気をつけてください。指や前腕が伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

写真5 手首や指のストレッチ②

指をかぎ型に丸め、反対の手を使い、指の付け根を反らすように伸ばしていきます。指や手のひらが伸びていることを感じながら、約20秒間持続的にストレッチしてください。

デスクワークが多い場合は、目のケアも大切です。長時間、近距離で焦点を合わせていると、どうしても肩こりに繋がってしまいます。時々、顔を上げて遠くを見ることやブルーライトカット眼鏡を活用することは、目の疲労を和らげてくれます。目が充血しているときはアイシングで冷やし、眼精疲労のときは温めましょう。これらは、就寝時に行っても効果的ですので、ぜひ実践してみてください。腰痛対策については、椅子の硬さや座圧の位置など前回紹介したA6の内容を参考にしてください。

Q4子どもたちや学生が、学校でできる体力維持の方法やメンタルケアについて、どのようなことに注意すれば良いでしょうか。

A4新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、学校行事のみならず、部活動の短縮や大会の中止が続出しました。それを目標に頑張ってきた子どもたちにとって、どれだけ衝撃的でショックだったことか。私も学生時代は、部活動の大会に向けて努力していた経験があるため、本当に心が痛みます。目標を見失ってしまった子どもたちには、周囲の大人によるサポートが非常に大事だと考えます。まずは、運動もしくは部活動を続ける理由や意義を一緒に考えてあげましょう。体力については、通学や体育の授業などにより、さほど低下は見られないと思いますが、メンタル面に関しては心配です。先生や家族のサポートが重要になりますので、子どもたちに異変が見られないか、いち早く気づいてあげてください。今、大人たちにできることがあるとすれば、とにかく純粋に子どもたちや学生が楽しめることを見つけてあげることです。運動だけでなく、ゲームや趣味でも構いません。先生や家族の皆さんには、ぜひご理解頂きたいと思います。

ストレスが筋肉に与える負担を予防・軽減する

Q5サロメチールシリーズは、運動前後の筋肉ケアや肩こり、腰痛・関節痛などに有効な外用消炎鎮痛薬ですが、有効な活用方法があれば教えてください。

A5長時間のストレスは筋肉を硬くしてしまい、身体に余計な負担を与えます。新しい日常の中で、これまでとは異なる痛みを感じることや別の部位に痛みが生じる可能性がありますので、転倒などのアクシデントに繋がることも考えられます。 ストレス性のこりには、ストレッチや有酸素運動、腹式呼吸によるリフレッシュがおすすめです。ストレスで硬くなってしまった筋肉は、赤のサロメチールシリーズでマッサージしながらほぐしましょう。有効成分のサリチル酸メチルやサリチル酸グリコールが血液の流れを改善するため、運動前のウォーミングアップとしても最適です。筋肉の炎症は、それを自覚したときには実はかなり進んでいる段階です。プロ野球のピッチャーが投球後にアイシングするような感覚で、肩や足、腕や手など痛みを自覚する前から塗っておくと良いと思います。 また、変化する生活の中でストレスを感じている場合は、肩こりや腰痛など痛みを覚える部位だけでなく、その周囲の筋肉も無自覚のまま硬くなっていることが多いので、非ステロイド性消炎鎮痛成分「ジクロフェナクナトリウム」を配合した「塗るタイプ」のローション剤やゲル剤などを少し広範囲に塗布すると良いでしょう。

Q6田野先生は、米国で Certified Functional Manual Therapist(認定機能的徒手療法士)という資格を取得されておりますが、どのような施術を行うための資格なのでしょうか。

A61978年に米国で設立された The Institute Physical Art という組織が認定している資格です。試験は米国で受けるのですが、たくさんの方に支えて頂き、私は2016年に日本で働くセラピストの中で3番目にこの資格を取得できました。本当に感謝しております。NPO日本法人(The Institute of Physical Art Japan)が設立され、3年前から私は法人理事として、機能的徒手療法プログラムの啓蒙活動を行っています。この技術は皆さんがもともと持っている身体の潜在能力を最大限発揮できるよう、身体の構造や神経、筋の機能を向上させ、日常動作やスポーツでのパフォーマンスに繋げていくものです。個人的には内臓に対する施術に関心があり、今でも多くの患者さんに施術を行っています。

写真6 認定機能的徒手療法士の認定証

写真7 IPA JAPANのホームページ

Q7田野先生は、食生活アドバイザーの資格も取得されていますが、新しい日常における食生活について、どのようなことに特に留意すべきか教えてください。

A7「健康は食から」と言われますが、私も食事は非常に大切であると考えています。胃や腸などの消化器系はストレスの影響を多分に受けます。特に小腸は「第二の脳」と言われるほど大切な臓器です。どんなに身体に良いものでも、適度な量というのが食事の鉄則です。またグルテンや精製された砂糖、植物油などは身体を炎症傾向に誘導し、痛みを誘発する場合があるので摂り過ぎには注意が必要です。

Q8最後に、新しい日常における、職場や学校での過ごし方など全体にわたって、痛みのケアに関するアドバイスをお願いします。

A8皆さんにとって、痛みの予防や軽減のためにも運動することは大切です。痛みに対応するために、インナーマッスルを強化し柔軟性を保つことのほか、正しい姿勢や動作の知識をインプットして実行することがポイントになります。ぜひ、今後の生活の中で意識して頂ければと思います。

この記事で紹介された製品

-

今回の先生

NPO法人IPA JAPAN理事・理学療法士田野 悠介さん

経歴

理学療法士として整形外科勤務を経て、2019年7月1日に田野整体院を開設。田野整体院院長。米国のCertificated Functional Manual Therapist(認定機能的徒手療法士)。食生活アドバイザー。整形外科疾患全般に携わる。